«И вот старший брат, человек воинственный, попросил волшебную палочку, самую могущественную на свете, чтобы ее хозяин всегда побеждал в поединке. Такая волшебная палочка достойна человека, одолевшего саму Смерть! Тогда Смерть отломила ветку с куста бузины, что рос неподалеку, сделала из нее волшебную палочку и дала ее старшему брату». (Дж. К. Роулинг, «Сказка о трех братьях», «Гарри Поттер и Дары смерти»)

В марте этого года открылась резиденция в бывшем подмосковном пионерском лагере, теперь переоборудованном в парк-отель с художественным уклоном «Белые аллеи», и уже в следующем месяце здесь стартовал первый арт-проект – «Ветки». «Когда появляются корни, недолго и ветки отрастить», писал Жюль Верн в своем романе «Ледяной сфинкс». Безусловно, для художника такие ветки – плод творчества, но как насчет корней? Можно ли пускать корни временно? Распространение формата резиденций в современном искусстве (мы писали об этом здесь), кажется, свидетельствует о том, что такое «пересаживание» стало плодотворным, а в последнее время и вполне жизнеспособным решением для поддержания творческой практики.

Ранняя весна в этой части России по большому счету фактически еще зима, и в этот раз было абсолютно так же: заснеженная, промерзшая земля и голые ветки, картина природы в монохроме. И все же, постепенно растущий световой день и невидимые процессы, уже начавшиеся где-то глубоко внутри, намекают на грядущее перерождение и приближение тепла. Эта своеобразная поэзия – граница между безмятежностью и пробуждением – была уловлена художниками в их общении с окружающей средой и друг с другом. Экспонаты проекта варьируются от чувственных до тревожных: это концептуальные, экологические, формальные эксперименты и причудливые поделки, огромные рисунки и скромные полотна, видеоарт, фарфор, objets trouvés, гипс, тактильные объекты и звук.

Обнаженное тело, лежащее на поваленном бревне, снято на видео – чувственный и одновременно леденящий душу перформанс в традициях endurance art, созданный Artgroup 17 (Анна Белоусова и Татьяна Морозова). Используя окружающий ландшафт в качестве фона для своей минимальной экранизации, они приглашают зрителя прочувствовать через тело различный спектр эмоций – слиться с природой одновременно и в красоте, и в покорном, стоическом страдании.

Василиса Лебедева тоже исследует связь телесного и древесного, но в совсем ином масштабе. Она объединяет тело и дерево в своего рода коллаж – гипсовые слепки пальцев и челюстей вырастают из концов сломанных ветвей, напоминающих фрагменты толкиеновских энтов или Арчимбольдо. Грань между деревом и телом очевидна в самом объекте, однако тень, отбрасываемая этим предметом, – неотъемлемая часть этой работы – неразличима, едина, непрерывна. Красноречивое высказывание мастерски изложено художественными средствами.

Эта архаичная связь между ветками и телом имеет глубочайшие корни (извините за сей древесный каламбур). Палка – это, по сути, наш первый инструмент, это продолжение и усовершенствование пальца: впоследствии она превратилась и в кисть художника, и в стеку скульптора, (способность создавать искусство, по некоторым версиям, отличительная черта человека). Не стоит забывать и о более «агрессивном» потенциале палки – для разжигания огня и в качестве оружия. И все же ветвь как часть живого дерева, до ее ампутации и эксплуатации homo sapiens, несет в себе всего лишь потенциал всех этих магических сил в человеческом восприятии. Некая потенциальная волшебная палочка.

Инициатором проекта «Ветки» выступила художественный руководитель «Белых аллей» Наталья Конюкова. Проводя меня по бывшему пионерскому актовому залу, в котором сейчас проходит выставка, она объясняет, что проект был полностью открытым и экспериментальным. Она объявила open call и пригласила жюри из художников, они отобрали 14 участников из полученных 93 заявок. Наталья ожидала, что получит заявки только от пейзажистов, желающих вырваться на пленэр, и была удивлена, что в итоге участники оказались столь современными и разными.

«Спор». Марта Суржикова

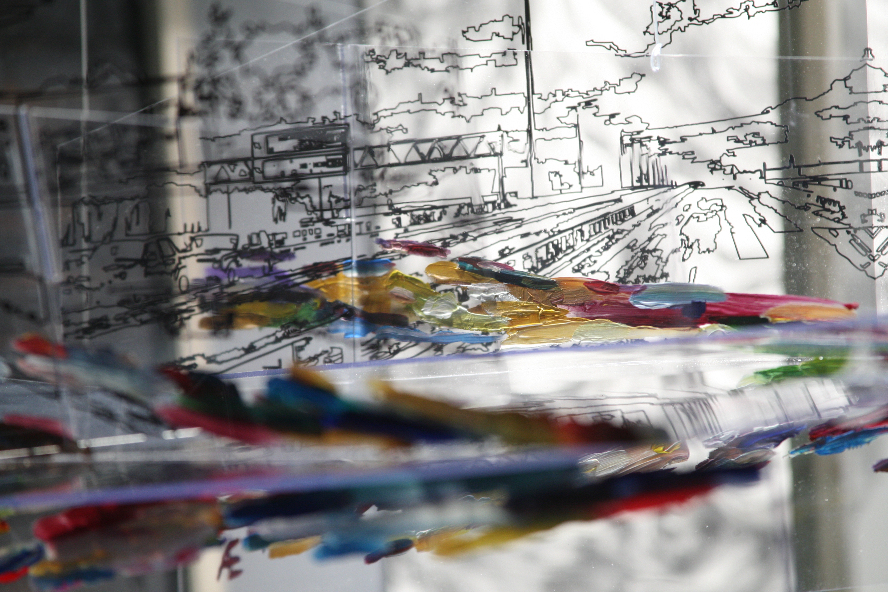

Художник: Мила Гаврилова

Фрагмент работы.

Но, если задуматься, действительно ли они отличаются от этих пленэристов? Может быть, просто стоит расширить рамки этого понятия? Ведь, если присмотреться, даже самый традиционный пейзажист, выходящий на пленэр и высиживающий многие часы или дни со своим мольбертом на природе, тоже своего рода перформанист. И наоборот, тот же заснеженный парк, запечатленный во всей своей мрачности и хрупкости на видео, висящее, кстати, в позолоченной раме на стене, – это тоже пейзаж.

Традиционные медиа представлены в приятно нетрадиционном масштабе. Скромная, камерная живопись Марты Суржиковой изображает фрагменты местного парка, которые видны сквозь архитектурные обрамления – окна и арки. В то время как карандашные рисунки на бумаге Марии Фадеевой, наоборот, монументальны. Художница кропотливо работала над ними в течение двух лет, фиксируя мельчайшие детали и кольца дерева, его внутреннюю жизнь, что напоминает видение Германа Гессе: «Срубленное дерево обнажает солнцу свою открытую смертельную рану, и на его блестящем, исчерченном линиями срубе можно прочесть всю его историю: все его годичные кольца, все шрамы, все невзгоды и страдания, все болезни, там честно записаны все его времена счастья и процветания, тяжелые годы и годы изобилия, все удары, которые были выдержаны, и все штормы, которые были выстояны». (Bäume. Betrachtungen und Gedichte.)

Заметно разделение среди художников: для одних дерево становится предметом изображения или даже музой, в то время как другие включают его непосредственно в качестве материала. Ксения Шарапова, например, создает огромное гнездо из веток, перемешанных с пластиковым мусором и проводами, указывая на роль веток в архитектуре животных и угрозу, которую люди представляют этому хрупкому миру. Хотя ее работа якобы не является экологической агитацией, вид ее, безусловно, заставляет задуматься.

Кира Костина идет третьим путем. Она снимает формы и оттиски с коряг, а затем переносит их в фарфор. Дерево задает форму и фактуру керамике, но само по себе в ней не присутствует. Глина связана с деревом на элементарном уровне – она и результат тысячелетнего разложения дерева, и земля, из которой оно произрастает, и в конце концов дерево приносит себя в жертву, сгорая, чтобы в процессе обжига глина перевоплотилась в керамику.

Само выставочное пространство достаточно скромное и обособленное – как и представленные в нем произведения по сравнению с окружающими просторами лесопарка. Но эта близость между экспонатами и местом их рождения связывает их невидимыми нитями, которые обогащают впечатления и пролонгируют их за пределами выставки. Зритель здесь, в отличие от городского посетителя музея, вероятно, находится в более медитативном, неторопливом качестве. Прогулка по территории неизбежно соединяется в сознании с выставкой, добавляя ей дополнительное измерение: окружающие деревья и ветви приобретают новое значение.

Для художников формат резиденции также предоставляет некоторую свободу и непредубежденность, а, поскольку и зритель тоже фактически находится здесь, между ними возникает умозрительная коллаборация. В результате тот самый «творческий процесс», о котором рассуждал Марсель Дюшан, а впоследствии и другие теоретики, именно в резиденции воплощается в реальность.

На обложке фрагмент работы «Рогатики и ветви»

художника Надежды Петровой.

Автор фото: Надежда Лисина

Следующий ‘OPEN CALL’ от арт-территории «Белых аллей» приглашает художников и творцов слова к участию в выставке в поле ‘КБЛБ’ (как белый лист бумаги). Подробности по ссылке http://art.white-lanes.ru/kblb/

Дедлайн: 1 июня 2021 г.

Выставка КБЛБ: 2 июля – 4 августа 2021 г.