1 ноября в седьмой раз открылась TheWrong Biennale, которую часто называют цифровым ответом Венецианской Биеннале. В рамках нового выпуска куратор Александра Орлова предложила проект “Memoryscape”, посвященный феномену памяти, в основу которого заложен формат скучного видео. В проекте приняли участие такие художники как Александра Митлянская, Леонид Тишков, Ксения Драныш, арт-группа «Нежные бабы» и другие. Как развивался феномен скучного видео в истории видео-арта, какие еще в мире и в России существуют фестивали видеоискусства, и чем на их фоне выделяется The Wrong Biennale, читайте в нашем материале.

Видео-арт как практика «скучных видео»

Видео-арт как направление современного искусства зародился во второй половине 1960-х благодаря появлению портативной камеры Sony Portapack. Уже тогда одной из первых стратегий стало создание так называемых «скучных видео» (термин Антонио Джеузы), характерной особенностью которых является протяженность во времени и съемка либо статичного объекта, либо монотонного действия. Ранним примером подобных работ является “Empire” Энди Уорхола, снятый в 1965.

Задача художника состояла в том, чтобы показать, как течет время. Таким образом он преобразовал живописную эстетику урбанистического пейзажа в язык новых медиа, которые позволяют работать с категорией недоступной для классической картины. Конечно, стоит также упомянуть работу Вито Аккончи “Centres” (1971), где художник на протяжении получаса стоит с вытянутой рукой и указывает на зрителя, что создает достаточно многослойный контекст с точки зрения восприятия и интерпретации произведения. Сама эстетика скучного видео сейчас уже стала классической стратегией, отличающей видеоарт от художественного кино.

Фестивали видео-арта в мире

Практика, на сегодняшний день, имеет достаточно много представителей по всему миру и отраслевые фестивали, такие как Vidéoformes (Франция), Addis video art festival (Эфиопия), Videoart at Midnight (Германия), Сейчас&Потом (Россия) и мн.др. Подобные события, чаще всего, представлены в классическом формате – экраны помещены в галерейное пространство. Такие мероприятия крайне важны для практиков и исследователей, так как сами видеохудожники предпочитают выкладывать в сеть превью работ или стилы (стоп-кадры), чтобы избежать использования произведений без их ведома.

The Wrong Biennale, которая открылась 1 ноября в седьмой раз. можно выделить на фоне остальных событий в мире новых медиа за счет отличий с точки зрения экспонирования.

Формат The Wrong Biennale

The Wrong Biennale возникла в 2013 как глобальная инициатива по созданию и продвижению цифрового искусства и культуры. Главная идея этой биеннале заключается в том, что ее основатель Дэвид Куэлис Гильо решил создать децентрализованное пространство, попасть в которое можно из любой точки мира, просто сделав пару кликов на компьютере или любом другом устройстве. Таким образом, это событие также стало противовесом Венецианской биеннале с точки зрения значимости в мире медиа-художников. Сама структура биеннале имеет двуступенчатый характер:

- в онлайн-пространстве находятся павильоны,

- оффлайн могут быть посольства TheWrong, разбросанные по всему миру.

«Скучное видео» в исследовании памяти в проект “Memoryscape” на 7-й The Wrong Biennale

Куратор Александра Орлова представила на ней проект “Memoryscape”, как безопасное пространство, где память рассматривается как сложносоставной феномен. Проект поделен на две части – цифровую в виде онлайн павильона и оффлайн в пространстве 25PES в Глазго (Шотландия). Таким образом выход в физическое пространство создает дополнительное расширение с точки зрения возможности живого диалога со зрителем.

Александра Орлова, кандидат искусствоведения, куратор начинала с экспонирования произведений в жанре книги художника. Профессиональные интересы: тема памяти, культурного наследия, синтеза искусств, цитатности. С 2020 года начала работать в цифровой среде: «Я ощущаю это не как сопротивление, а как окно возможностей» интервью с куратором.

Экспозиция выставки “Memoryscape” поделена на несколько тематических блоков, которые помогают структурировать визуальный материал. В проекте приняло участие как молодое, так и старшее поколение художников, работающих с этим феноменом. Временной охват работ 2019-2025 гг. (часть создавалась специально под проект).

Самой «традиционной» с точки зрения эстетики скучного видео является работа Александры Митлянской «Не упусти мгновение», где на протяжении 10 минут художница постепенно раскрывает «секрет», таящийся в конце. Типичная для нее медитативная работа предлагает современному зрителю, который постоянно куда-то бежит, насладиться моментом текучести времени.

Работы Марии Заикиной и Андрея Суздалева рассматривают тему флешбеков. Художники рефлексируют на тему пандемии COVID-19, которая затронула каждого. Минималистичная анимация Суздалева раскрывает тему одиночества и тоски, ставшей своеобразным триггером для многих, а также поводом для саморефлексии. Видео Марии Заикиной демонстрируются кадры, снятые в московском метро. Художница сделала замедленное видео в реверсе, чтобы подчеркнуть момент того, как медленно может течь время, когда человек погружается в собственные мысли.

Говорить о памяти как о константе, которая с нами навсегда достаточно сложно, учитывая ее изменчивую природу. В частности, можно выделить аспект ее потери или отсутствия. Александр Тарасенко и Лена Штемберг использовали темы эмиграции и обсессивно-компульсивного расстройства, чтобы подчеркнуть тему утраты и «невозможности».

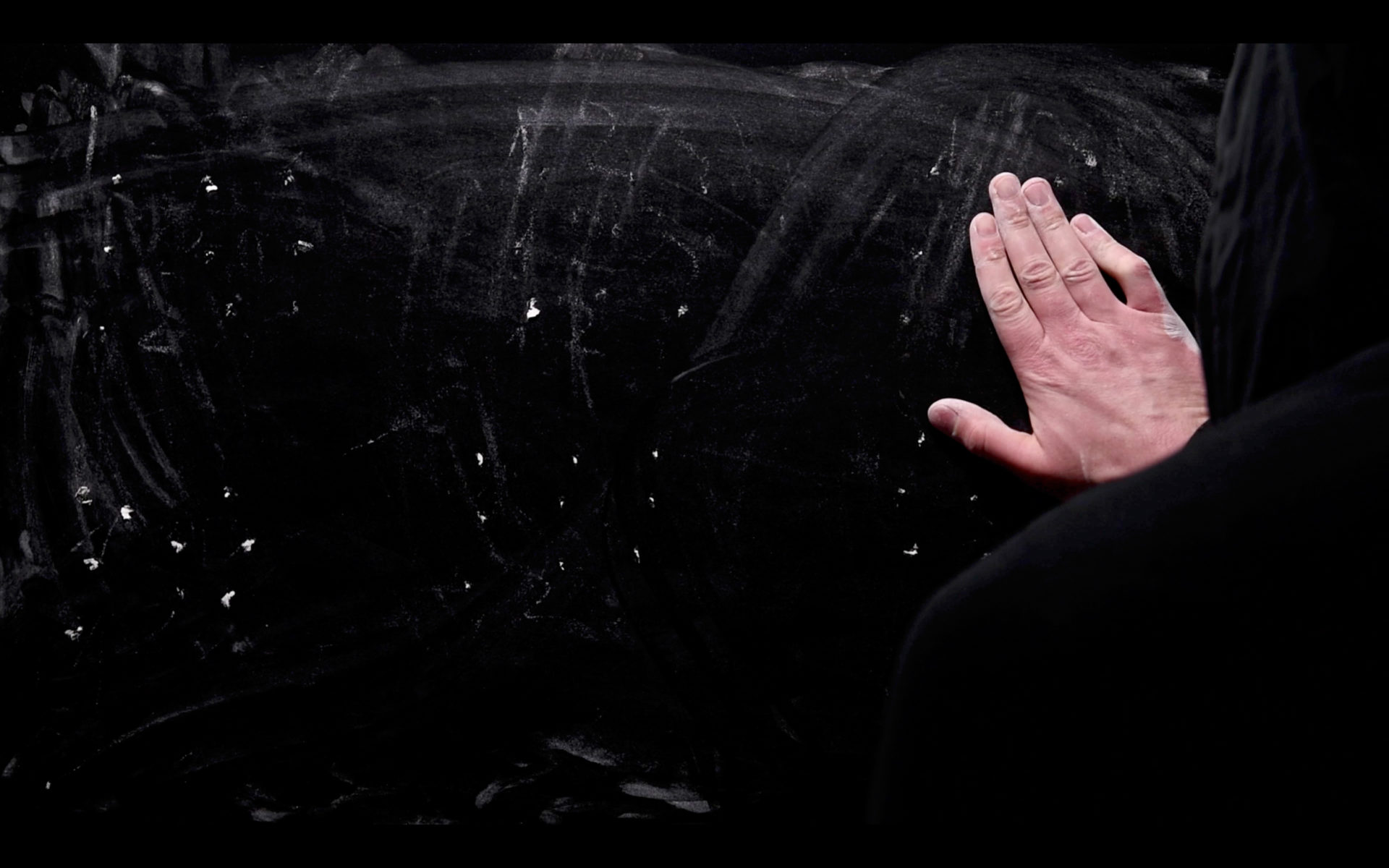

В работе Тарасенко, на протяжении нескольких минут мы смотрим как художник маниакально повторяет одно и то же действие, который не дает ему продвинуться дальше. Художник сочетает в работе эстетику перформанса на выносливость и раннего видеоарта, где зритель становился неким вуайеристом, которому выпала возможность подсмотреть за художником во время акта творчества. Так он понижает пафос творческого процесса, доводя феномен вдохновения до абсурдного действия.

Видео снято одним кадром с шестой попытки, при этом художник смог добиться эффекта, как если бы это был первый дубль. Так как проект длящийся, то также расширяется на другие медиумы как фотография, перформанс, инсталляции и скульптуры.

Помимо личных историй было важным осветить тему коллективной памяти через разделы локаций и уходящей натуры. Здесь стоит отдельно выделить работы Леонида Тишкова, группы «Нежные бабы» и Марины Фоменко.

Тишков, гораздо больше известен по своим инсталляциям, где работает с личной мифологией, основанной на теме дома. В работе “Derelict Utopia” он демонстрирует кадры с уже нефункционирующего завода на Северном Урале, сочетая их с помпезной музыкой. Такая комбинация создает образ «утраты былой славы» места, которое вполне могло быть раньше градообразующим предприятием, а теперь является пространством для фантазий о прошлом. Автор намеренно лишает пространство героев, позволяя зрителю вступить в немой диалог и представить, как кипела работа на заводе, какие отношения могли быть между коллегами и т.п. Похожие противопоставления можно встретить в работах Анны Сапуновой.

«Нежные бабы» и Марина Фоменко (также является основательницей видео-арт фестиваля «Сейчас&Потом») изучают локации с точки зрения их восприятия – перевалочный пункт, объединения разных культур, место силы. Для усиления визуального высказывания художницы используют достаточно разный язык – если «Нежные бабы» отталкиваются от образа янтаря, которым знаменита Калининградская область, то у Фоменко мы видим Буйнакскую синагогу, принимающая самых разных гостей.

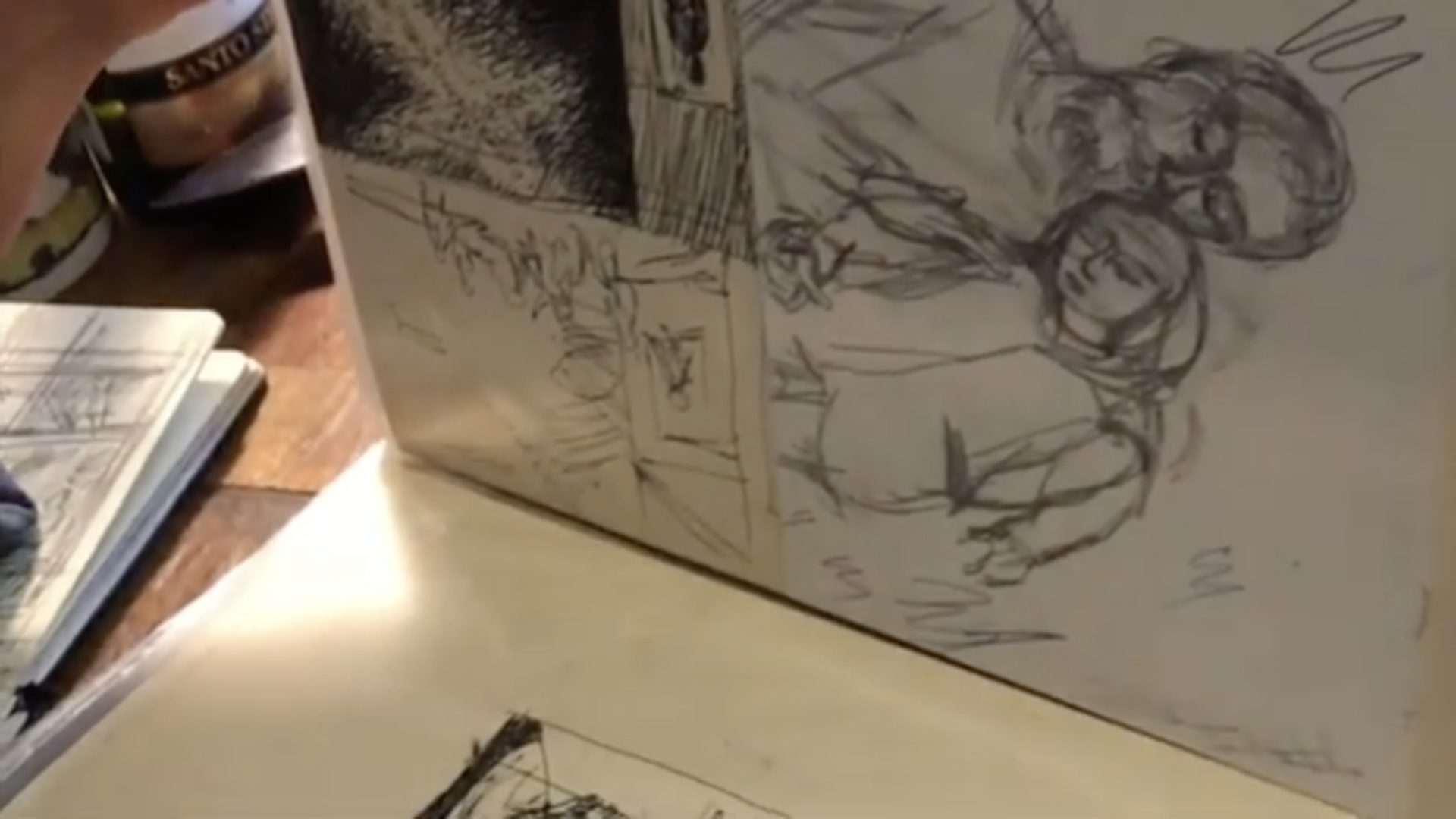

Оля Елисеева в работе «Тропинки обратно» обращается к теме утраты близкого человека. Она использует кадры, снятые в мастерской отца. Благодаря нестатичной камере кадры достаточно подвижны, что создает эффект нахождения в одном пространстве с художницей и ощущения соучастия в разговоре. Приглушенные тона работы создают атмосферу интимности, которая возможна только при откровенном диалоге с художником в его мастерской. Также стоит отметить, что в данной работе проводится достаточно четкая параллель с классическими медиумами, которые не утратили актуальность сегодня.

Отдельно стоит выделить произведения, которые работают с темой сна. Как и агент Купер из «Твин Пикса» (сериал режиссера Дэвида Линча) некоторые люди ищут ответы в пространстве сна через символы и знаки, которое выдает бессознательное.

Работа классика калининградского видео-искусства Юрия Васильева «Контролируемое сновидение» – пространство абсурда. Художник создает атмосферу сна «при температуре 39», где условные воспоминания превращаются во фрагменты, вырванные из контекста и понятные лишь хранителю информации.

Ксения Драныш делает упор на знаковую систему как возможность соединить образы сновидений с физической реальность, чтобы отпустить прошлое.

Часть работ была создана с помощью искусственного интеллекта. Для Натальи Ершовой это был первый опыт и творческий эксперимент, а для Елены Роменковой – основная стратегия. Как одна из ярких представительниц глитч-арта, она создала работу, которая изучает память, как живую ткань, которая на подобие компьютера периодически выдает разного рода системные сбои.

Полный список участников проекта: Юрий Васильев, Ксения Драныш, Оля Елисеева, Наталья Ершова, Мария Заикина, Александра Митлянская, Нежные бабы, Елена Роменкова, Анна Сапунова, Андрей Суздалев, Александр Тарасенко, Леонид Тишков, Марина Фоменко, Лена Штемберг, Кутай Явуз.