Фото: Денис Бочкарев

В Totibadze Gallery на Винзаводе проходит выставка Алены Романовой «Наблюдатели» (куратор Марина Цурцумия), на которой представлены работы периода 1990-х — начала 2000-х, дополненные несколькими листами, написанными специально для нынешней экспозиции. Алена Романова — художник, работающий с разными масштабами, материалами и контекстами. От живописи и графики до металлических рельефов и световых объектов, от ювелирных украшений до театральных декораций. На ее счету многочисленные работы в дизайне и сценографии, но всегда главным остается соединение смыслов из разных контекстов, культур, традиций. Известный искусствовед Галина Ельшевская в статье «Временные декорации» отмечает еще одну особенность художественного языка Алены Романовой: важнейшим для нее является «вопрос о временном и вечном <…>, о том, насколько подвержены времени формы “вечного искусства”, и что при этом, собственно, остается “для вечности”». Нынешняя выставка в полной мере это отражает. Наш обозреватель Елена Рубинова расспросила Алену Романову о том, как она пришла к такому разнообразию жанров и материалов, о роли Михаила Рогинского в ее творческой судьбе, о взаимосвязи литературной и художественной практики и о том, почему художник должен быть подобен пустому бамбуку.

Ваша недавно открывшаяся выставка называется «Наблюдатели». Является ли художник, а с ним и зритель, просто сторонним наблюдателем, воспринимающим происходящее как эстетизированное событие?

Алена Романова: Я как раз не думаю, что художник — наблюдатель. Наблюдатель подразумевает некоторую отдельность, а я всегда считала, что художник, как говорят китайцы, должен быть подобен пустому бамбуку, через который дует ветер. То есть художник — это резонатор, проводник, который должен быть открыт и готов выдавать существующий звук.

Я очень ценю, когда работы не придуманы, не проговорены, а когда они случаются.

Меня раздражает, когда художники, как это принято в концептуализме, сначала все формулируют, а потом к этой формулировке добавляют некий видеоряд. Для меня гораздо важнее, чтобы вещи, которые я делаю, были присущи, имманентны той реальности, что нас окружает. В таких случаях вспоминаю строчки из Хармса, в которых он говорит, что нужно сочинить такой текст, чтобы им можно было разбить окно. Мне скорее ближе претензия на то, чтобы сделать вещь, равную реальности. Для того чтобы такое сделать, ты должен в этой реальности быть, а не наблюдать.

Алена Романова (1949 г.р.) — российский мультимедийный художник. Живописец, график (в т.ч. книжный), эмальер, театральный художник, автор металлических рельефов и световых объектов, дизайнер. Составитель и автор книги «О Михаиле Рогинском. Дураки едят пироги», публицист, культуртреггер. Организатор и участник персональных и коллективных мультимедийных выставок и проектов в России и за рубежом. Работы художника находятся в коллекциях Министерства культуры РФ, Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, Серпуховского историко-художественного музея, а также в российских и зарубежных частных коллекциях. Живет и работает в Москве.

Если бы я представляла ваше творчество, то непременно использовала бы термин «мультидисциплинарный художник». Как вы пришли к такому многообразию жанров и материалов?

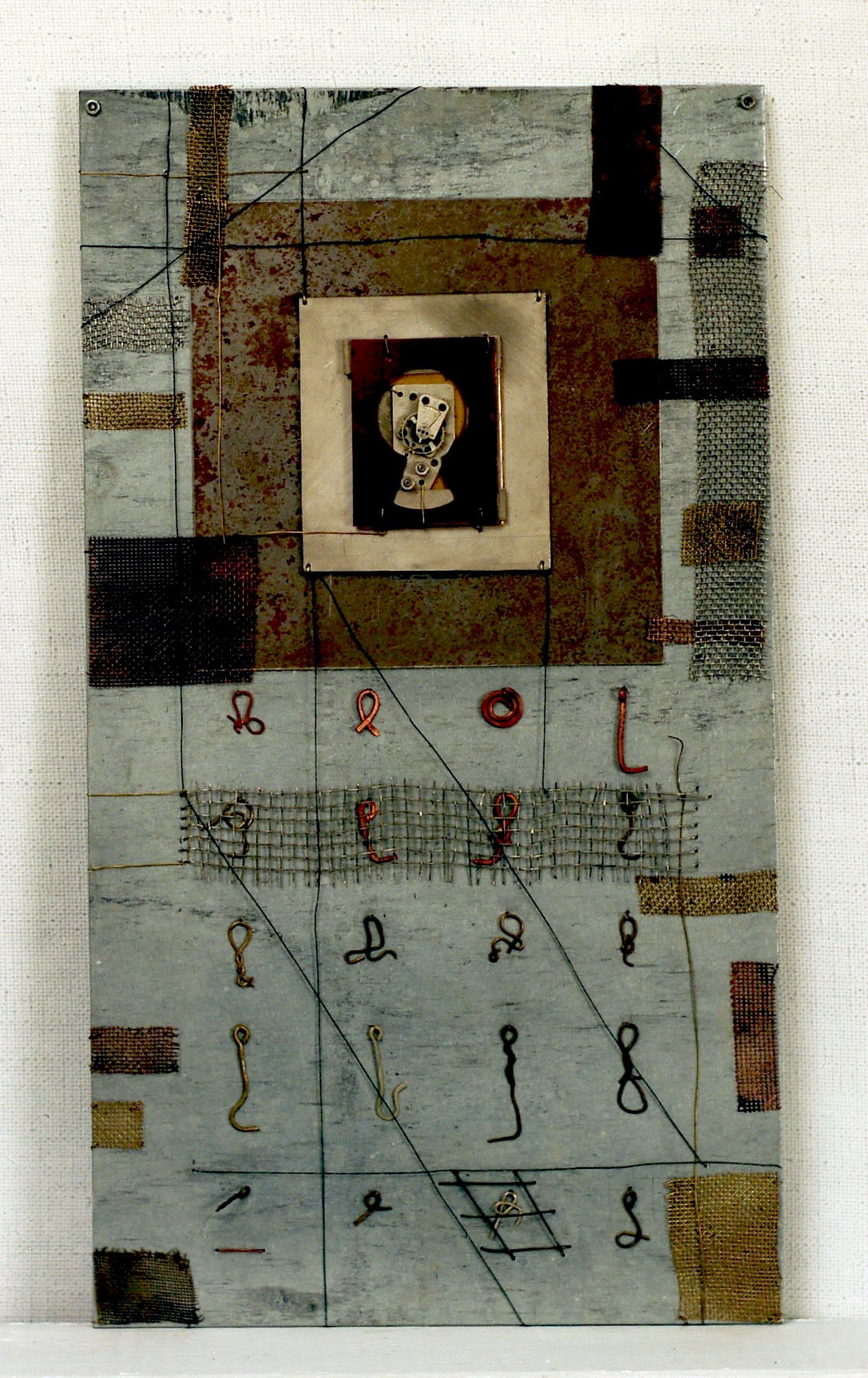

Дело в том, что меня всегда интересовали материалы — металл, дерево, бумага. И хотя я училась на факультете книжной графики [Московского полиграфического института, известного как Полиграф. — Прим. ред.], попала я туда более-менее случайно — просто экзамены были раньше, чем в Строгановском. Бумага всегда казалась мне самым неубедительным и ненадежным материалом, и почти сразу после института я нашла способ сменить материал, и довольно долго я занималась эмалью и металлом. В глубоко советские времена это, конечно, было своего рода эскапизмом, потому что на эмали ты мог делать все, что угодно. Никто не придирался, можно было быть формалистом, в отличие, скажем, от секции скульптуры или живописи. Когда закончилась советская власть, я подумала: а почему я делаю все такое маленькое? Это долго, к тому же у кого есть время смотреть на эти крошечные вещи? Я поняла, что можно делать большое и из самых разных материалов.

Акварель, тушь, цветной карандаш. Гендальф-Мет. 1992 г.

Когда для вас закончилась классическая картина в раме и начались эксперименты с пространством и объемом?

Поскольку я занималась украшениями, то в какой-то момент подумала: а почему у этих предметов только одна сторона? Это же вещь, и вот эта оборотная сторона вещей заинтересовала меня еще тогда, в конце 80-х. Это послужило таким формальным импульсом, а с другой стороны, подвинуло меня к более широкому пониманию, что искусство — это вещь, а не экран. И не окно. Потому что картина в раме — это, конечно, окно, а мне всегда хотелось туда войти. И если это пейзаж с горой, то мне всегда хотелось войти и посмотреть, что там за этой горой.

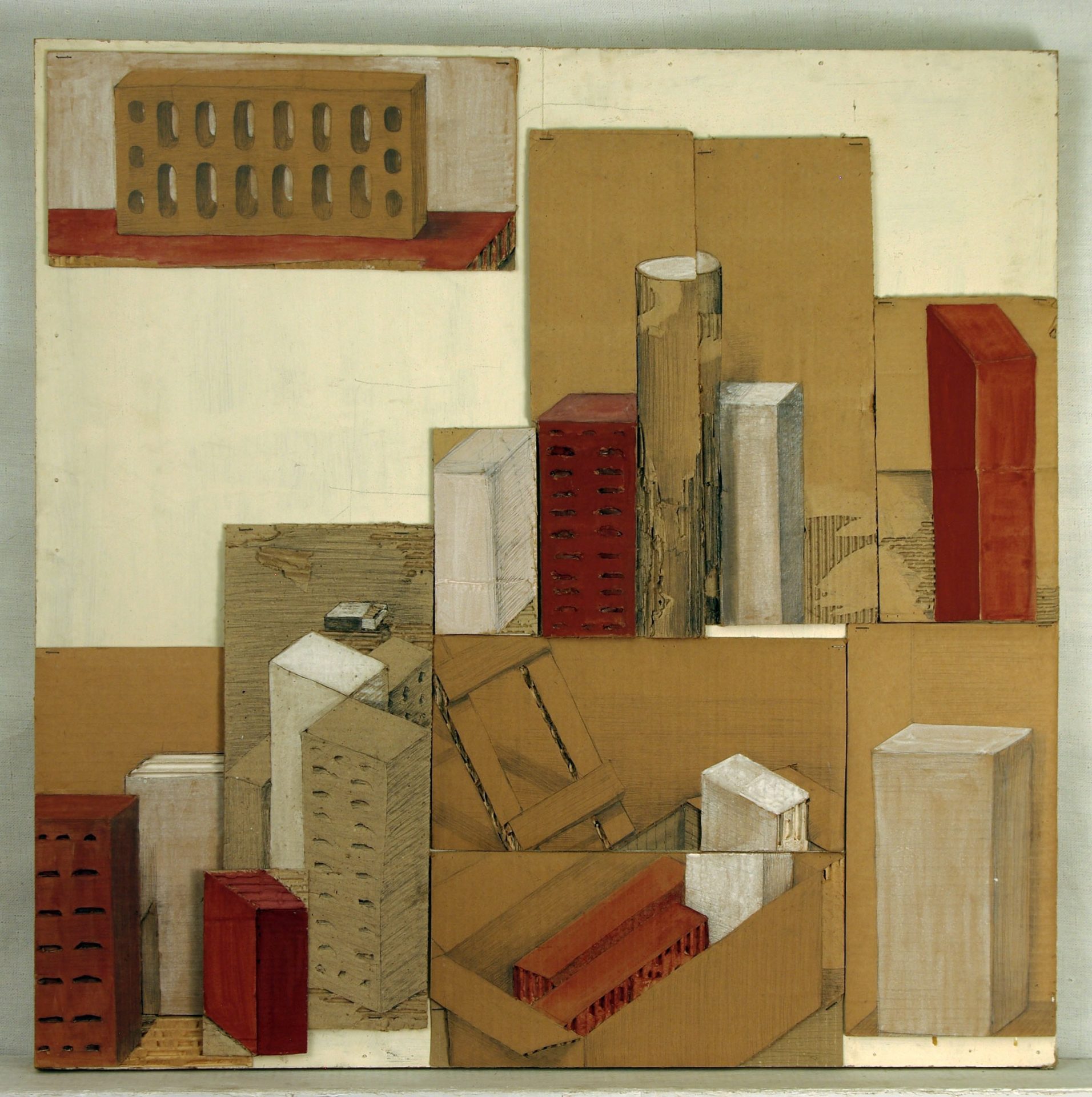

Картон, масло, гуашь. 112x76x3. 1993 г.

В 1970-е годы вы учились у Михаила Рогинского и в книге «Дураки едят пироги» пишете: «Он был моим учителем. И как оказалось, единственным». Как это произошло?

Сначала это была чистая случайность, я просто попала в его класс в художественной школе на Кропоткинской, где он преподавал и был даже классным руководителем [сейчас Художественная школа № 1. — Прим. ред.]. Его любили вообще все ученики, но меня он поразил именно тем, как он учил. Он ставил нам какие-то темные, грязные натюрморты, и мы должны были написать это так, чтобы была… правда. А вот какая правда, я тогда плохо понимала: сидишь, рисуешь этой акварелью, стараешься изо всех сил, а получается какая-то дрянь. Я до сих пор помню, как он стоит у тебя за спиной и говорит: «Эту твою бутылку не возьмут в пункте приема стеклотары». Означало, что ты врешь. А как сделать так, чтобы бутылку приняли? Потом, уже в институте, я поняла, что мне там скучно и что самое главное это был Рогинский. И мама дала мне замечательный совет найти его. В школе он уже не работал, я взяла его адрес, приехала к нему домой и сказала, что хочу у него учиться. Он предложил собрать какую-то небольшую группу — ему нужно было как-то зарабатывать. Я сказала об этом всем своим знакомым, в том числе и тем, кто вообще никогда не рисовал. Все послушно стали собираться у меня в очень небольшой комнате, приезжал Рогинский, ставил натюрморты, и все рисовали. Длилось это, наверное, с год, и все, кто в этом участвовал, остались мне по гроб жизни благодарны. Далеко не все из них потом продолжили рисовать, но это был колоссальный опыт общения с личностью иного масштаба. Рогинский же всегда был как бы анти-гуру, анти-аура. Он был учителем, но совершенно иного толка.

Фото из личного архива Алены Романовой.

Что это определило в вашей художественной практике в дальнейшем?

Если бы я не столкнулась на определенном этапе с Рогинским и его правдолюбием, я думаю, что делала бы такие милые культурные вещи. И не было бы никакой мультидисциплинарности. Сам факт, что за спиной стоит человек, который видит любое, даже красивое вранье, заставлял меня держать прицел так, чтобы никто не мог сказать, что я это придумала. Или что это для красоты. Я ему однажды сказала, что он у меня все время стоял за плечом. В ответ он, как обычно, что-то пробурчал. Мы были потом друзьями, и особенно в его последние годы, когда он стал часто приезжать из Парижа в Москву, но он не считал меня каким-то продолжателем своего дела.

Картон, масло. 1989 г.

Картон, масло. 133x63x7. 2004 г.

Дух Михаила Рогинского присутствует на нынешней выставке? Речь не идет о прямом цитировании, но территория, которую он создал и обозначил в искусстве, настолько существенна… В двух работах есть даже красные двери…

Смешно представить себе дух Рогинского, который ходит по выставке, жует яблоко и бурчит под нос какую-то очередную частушку… Как он часто делал во время занятий. Выставка, конечно, не оммаж, и я не имела в виду Мишу, если там где-то и есть дверь. А красный цвет есть и у других художников, например, у моего любимого Петрова-Водкина. И мне кажется, что его красная дверь была про другое — про Советский Союз. Он был все-таки политизированным человеком, но на свой манер.

Холст, масло. 99,5х95. 1963 г.

В ваших работах нельзя не увидеть параллели и приемы с arte povera или даже с трэш-артом. А еще иногда с театральными декорациями. Как бы вы сами сформулировали, что питало ваши работы в смысле источников?

В то время, и даже в 90-е, arte povera не было так известно здесь, что-то я видела на фотографиях из итальянцев, в основном Карра. Вообще, вживую я увидела все это уже в Италии, и это было сильно позже. Какая-то предметность сюда доезжала — случались большие выставки, на которых выставлялись подобные объекты, в основном из Польши. Был Юккер и его композиции с гвоздями, был Тэнгли, и это волновало. Тот период был для меня переходный, я делала различные вещи, сочетая металл с эмалью. Некоторые есть, кстати, в собрании ДПИ ― они покупали эмальерные работы с выставок.

с выставки-проекта Алены Романовой

«Вещное искусство», 1990 г.

На фото: А.Романова, Е. Селина, М. Моргенштерн и др.

У вас был успешный опыт работы в театре, в том числе с легендарной Таганкой?

Театральный опыт появился более-менее случайно в связи с металлическими сетками, которые я тогда делала. Композитор Владимир Мартынов, с которым мы были дружны, привел ко мне Любимова, и тот сказал, что хотел бы эти работы использовать в постановке [спектакль Ю. Любимова «Идите и остановите прогресс (Обэриуты)», 2004 год. — Прим. ред.]. Но выяснилось, что в настоящем театре такие работы не нужны — там можно все делать дешево и быстро. Мне всегда нравилось искусство как маленький театрик — такие оживающие картинки. Камерный театр, о котором я думала, есть у сюрреалистов — у Макса Эрнста, у кого-то еще из дадаистов. По форме это что-то типа вертепа. К реальному театру это имеет мало отношения, моя идея скорее похожа на принцип музыкальной шкатулки.

Рельефы из металлической сетки. 2002 г.

для спектакля Ю. Любимова «Идите и остановите прогресс (Обэриуты)». 2004 г.

Картон, широко используемый в картинах и макетах, добавляет работам особенно хрупкое измерение. За что вы полюбили этот материал? Был ли это последовательный процесс или эксперимент, который стал знаковым?

Его трудно было не полюбить, потому что он легкий, действительно валяется под ногами и, кроме того, дает возможность резать, выходить из плоскости, работать с разных сторон, получать рельеф. Сначала была бумага и оргалит, потом я пробовала жесть — ее тоже можно отогнуть и красить. Но ее столько не наберешь, и в ней мало толщины. Получилось, что картон остался со мной. Он не рассчитан на вечность, но в этой эфемерности, если можно так сказать, правда жизни. Причем нравится именно старый, такой, которому можно продлить жизнь. То, что он бросовый, в этом тоже есть определенный посыл Рогинскому, потому что Миша тоже работал на всем, что попадется. С одной стороны, денег тогда не было, а с другой стороны, ему нравилась эта самая arte povera. Некоторые его работы, кстати, пропали из-за таких материалов. Но это плата за честность. Он был человеком левых убеждений и терпеть не мог всякую буржуазность. Живя во Франции, он все буржуазное не принимал, хотя и шутил, что, если на Францию нападут, он пойдет ее защищать. И я его понимаю. И он, и я выросли в то время, когда только бедность была честной.

Работа представлена на выставке «Наблюдатели».

Местами в работах, представленных на выставке, идет диалог с пространством города, его прошлым и воображаемым будущим. Что вы исследовали в нем? Почему в городе так много пустоты?

У меня люди — отдельно, дома — отдельно. Отношения людей с этими домиками меня не интересуют. В городе людей нет, потому что они мне там не нужны. Дома вполне самодостаточны. Меня интересовала формула города. И отдельная формула толпы. Есть работы, где только люди, и их много. Одна из этих работ есть и на выставке. Вообще формулами в русском искусстве занимался Филонов, и с этой точки зрения он меня очень увлекал, потому что меня тоже интересуют формулы. В языке, пожалуй, такое есть у Платонова. Я думаю, что это очень русская тема в том смысле, что это присуще этой территории. Она настолько до конца не проговорена, что вызывает потребность наложить на нее какие-то формулы. Мои дома и городские ландшафты совсем иной природы, нежели Москва у Рогинского. У Миши был неореализм, связанный с его убеждением, что искусство может изменить человека.

Вы много работали и в сфере дизайна. Где для вас лично проходит граница между дизайном и искусством? Как родилась ваша серия дизайнерских ламп?

Дело в том, что мне всегда нравились вещи — остроумные, хорошо сделанные. На каком-то этапе это давало и возможность заработка. Начиная с кафе ОГИ [московский клуб «Проект О.Г.И.» в квартире на Патриарших прудах, открывшийся в 1998 году. — Прим. ред.] как–то все это выстроилось. А что касается границ, то дизайн должен быть легче. Дизайн, который на себя много берет, — плохой дизайн. Он не должен грузить. Надо отметить, что за последние десятилетия интерьер изменился — стал стерильным, пустотным, и в этом интерьере может жить все, что угодно, в том числе и интерьерное искусство. Но когда я этим занималась, интерьер был наполнен вещами с выражением лица, с историей. Лампы для меня — объект, который работает со светом. Со светом всегда интересно, а дальше надо было сделать так, чтобы и люди с этим могли жить.

металлическая проволока. 90×50, 1990-е г.

Как для вас взаимосвязаны художественная и литературная практика?

Как ни странно, уже потом, оглянувшись, я поняла как. И там и там коллаж.

литературное обозрение, 2009.

Первая книжка о Рогинском — это же чистый коллаж. Она не написана, а собрана. Одним из импульсов к ее появлению стало понимание, что двадцать лет спустя люди, смотрящие на работы Миши, многого не будут понимать — вся реальность уйдет. А вторая книга, над которой я работала последние годы, изначально была задумана больше как семейная история в форме моих писем к деду, который пропал без вести на фронте во время войны. Но книга разрослась до увесистого тома, вобравшего в себя огромное количество архивных фотографий — почти 180, мемуаров других людей, и вышла далеко за пределы задуманного. [Книга А. Романовой «У свидетеля есть свидетели: трэвелог» готовится к печати. — Прим. ред.]

99×100. 1998 г.

Насколько умение работать в условиях советской цензуры и андерграунда позволяет относиться к нынешним обстоятельствам спокойнее, может быть, философски? Мы снова видим случаи цензуры…

Не могу сказать, что сам факт возвращения к подобной системе для меня такая уж неожиданность, но с такой проблемой люди сталкиваются, в основном, когда планируют выставки в госмузеях или галереях, работающих в системе цензуры. Так что это немного не моя проблема. У меня другой вопрос, можно ли это все поймать в какой-то язык? Пожалуй, у меня такого языка нет, потому что мой не предполагает политического высказывания. Не потому, что я боюсь, а потому, что это просто не мой способ. А если это не политическое высказывание, то что? Вопрос в том, где этот адекватный язык найти.

Парковая скульптура “М и Ж”. Металлическая сетка. АртКлязьма, 2003 г.

Что по-прежнему входит в список ваших желаний в творчестве?

Как ни странно, я никогда не знаю, что будет следующее. Даже иногда не понятно, почему это появляется. Почему-то возникает. Хочется сделать книжку про театр и одновременно театр по пьесе Введенского. У него есть замечательная пьеса «Eлка у Ивановых», написанная в 1938 году.(прим.к концу 1980-х вошла в общепринятый свод «классических» обэриутских текстов) Это великая вещь. И еще, пожалуй, книгу Платонова «Счастливая Москва». И рисунки к ней я вижу в карандаше.

Фото предоставлены А. Романовой и фотографом Д. Бочкаревым