Красноярская музейная биеннале празднует 30-лет. Именно там, в Сибири, а не в Москве, зародились очаги биеннального движения еще в 1995 году. Музейная биеннале проводится на базе музейного центра «Площадь мира». На берегах Енисея, самой полноводной в Евразии реки, возвышается столь же по-сибирски величественный музей , отдаленно чем-то напоминающий архитектуру Фрэнка Гэри в пост-индустриальном Бильбао. Здание является памятником советского модернизма и построено в 1987, как 13-й (последний) филиал Центрального музея Ленина, но в начале 90-х годов переориентировался на практики современного искусства. Впервые тут провели и «Ночь музеев» в 2002. И по сей день в музее проводят даже ночные экскурсии. Завораживают вера и приверженность идеям открытого художественного процесса и арт-эксперимента ее организаторов, комиссара Сергея Ковалевского и его команды. Катя Карцева побывала в Красноярске и лично поговорила с Сергеем об особенностях, истории, целях и задачах Красноярского проекта.

Сергей, уже 30 лет вы проектировщик, куратор, комиссар Красноярской музейной биеннале. Она возникла до таких «больших» проектов — как Московская Международная биеннале современного искусства или Уральская Индустриальная биеннале, продолжает существовать и после. Можно ли предположить, что специфика «музейной» биеннале, на базе институции Музейного центра «Площадь мира», определил ее жизнеспособность?

Сергей Ковалевский: В 1990-е на моем пути возник этот феноменальный музей. Бывший Музей Ленина, построенный в 1987 году по проекту архитектора Арэга Демирханова, на 5.000м² экспозиционных площадей, тоже стал для Сибири каким-то фантастическим шоу.

В начале 1990-х музей оказался в стадии самоопределения, его надо было преобразовать во что-то новое, в новую институцию и чем-то заполнять. Какое-то время это был Культурно-исторический центр. На одном международном семинаре было принято решение, что один из способов конвертирования стратегии инноваций – делать биеннале.

В 1990-е был очень распространен термин «музейная инновация», у музея открылось призвание задавать стандарты, уровень, новые подходы. У самых истоков музейное управление придумало такое задание проводить «музейную биеннале». Красноярская музейная биеннале, а я бы сказал: ее «полное» название «Музейная биеннале современного искусства» тотчас создало базу для содержательного конфликта и разговора.

Мне понравилось, как сказал об этом Виктор Мизиано: «А что, в этом есть замечательный парадокс соединения понятий из мира современного искусства и сферы сохранения».

Виктор Мизиано: «Проблема Человека и гуманизма стала центральной в кураторстве». Читать далее.

Так мы с музейной биеннале оказались в авангарде музейных практик. С самого начала биеннале – стратегический проект Красноярского Музейного центра. Исторически, – это также первая в России платформа диалога современного искусства и практик наследия. Музейный центр — бюджетная организация. Государство обременяется тем, что платит зарплату всем службам, а руководство музея этим службам дает задания. Не было бы самой продолжительной в России биеннале, если бы в 1995 году у нас не было этого капитала — абсолютно нового здания. Сегодня это крупнейший экспозиционно-художественный проект Сибири, продвигающий креативный образ территории на карте России и мира.

Расскажите вкратце про тематики прошлых биеннале?

Сергей Ковалевский: Первые Красноярские биеннале были не столько художественными проектами, сколько фестивалями музейных инноваций в форме микро-экспозиций, фильмов, полиграфии.

С самого начала художники выступали как приоритетные агенты изменений

Начальная серия музейно-коммуникационных двухгодичных событий, где вырабатывался институциональный формат проекта, увенчалась ярким событием международного признания: в 1998-м году Музейному центру как инициатору форума музейной креативности, был присужден очень значимый Музейный приз Совета Европы. Это второй по статусу приз ведущего европейского конкурса «на лучший музей года» (EMYA).

«В новом тысячелетии» — с 2001 года уже возникла потребность в концептуальном росте фестиваля: то, что было заявлено на первой биеннале в потенциальном виде, стало предметом проектирования и развертывания в следующих – уже кураторских проектах. Первыми проявились концепты «искусства памяти» и «вымысла истории», фундирующие эстетику существования во времени. Художник позиционировался как субъект, сообщающий практикам наследия раскованные язык и оптику, укрепляя необходимость личностной авторской интерпретации музейного сюжета и коллекции.

Третий цикл биеннале развернул такие экзистенциально-топологические категории, как карта, дистанция и близость, глубина и поверхность, эмпатия пространства. Во главу угла было поставлено эстетическое осмысление географической идентичности, диалектика локального и глобального, отношения «территории и земли».

С Седьмой биеннале под заголовком «Чертеж Сибири» (2007) окончательно утвердился курс на художественно-концептуальный тип проекта-участника. Впервые были совершены экспедиции художников в музеи и поселки Красноярского края, откуда они доставили на «Площадь Мира» свои «находки и реплики».

В группу «территориальных» биеннале – про землю, воду, воздух воображаемой Сибири также вошли проекты «Даль» (2009), «Во глубине» (2011), «Любовь пространства» (2013).

Из Манифеста дали Сергея Ковалевского к VIII Биеннале «Даль» (лауреат V Всероссийского ежегодного конкурса «Инновация» в номинации «Лучший региональный проект»): Нас снова зовет даль. В воздухе разлит инфразвук от приходящих в движение плавно расслаивающихся горизонтов. То же, что вроде бы рядом, постоянно требует удостоверения. Если поднести к глазам подзорные трубы искусства, обернув увеличительными стеклами на себя, можно обнаружить в приоткрывшейся паузе глубину собственного положения.Читать далее.

Промежуточные итоги генезиса «Большого красноярского проекта» подчеркивают его совокупный, так или иначе, воспроизводящийся тематизм, побуждающий связать в один стратегический узел концептуальные напряжения пространственной идентичности, меморативной свежести и сообщительности смысла.

Двигаясь навстречу размыкающим человека парадоксам времени, тела, вещи и мира, в конце концов, кураторская мысль оказывается на антропологическом горизонте совместного бытия, перед вызовом сосуществования с другими

На какие модели мировых или российских форумов искусства вы равняетесь, что для вас является критериями биеннального формата выставки и мерилами качества, к которому необходимо стремиться?

Сергей Ковалевский: Поскольку мы первая музейная биеннале одно время приходилось двигаться беспрецедентно. Потом, в середине десятых я познакомился с опытом временной испытательной платформы Гумбольдт-Лаб в Берлине, созданной специально под строящийся Гумбольдт-форум. В течение нескольких лет кураторы систематически собирали «Пробные сцены» диалога художников и музейных специалистов на материале богатой азиатско-африканской коллекции. Мне долго потом хотелось учредить такую подвижную инновационную институцию в России. По крайней мере для Музейного центра «Площадь Мира» – это стратегический формат «излучения» полученных на границах дисциплин энергий художественно-концептуальных открытий. И вот на тридцатилетнем витке Красноярской биеннале мы развернули Основной проект как модель музея-лаборатории, музея-мастерской… с трансцендентальным оттенком.

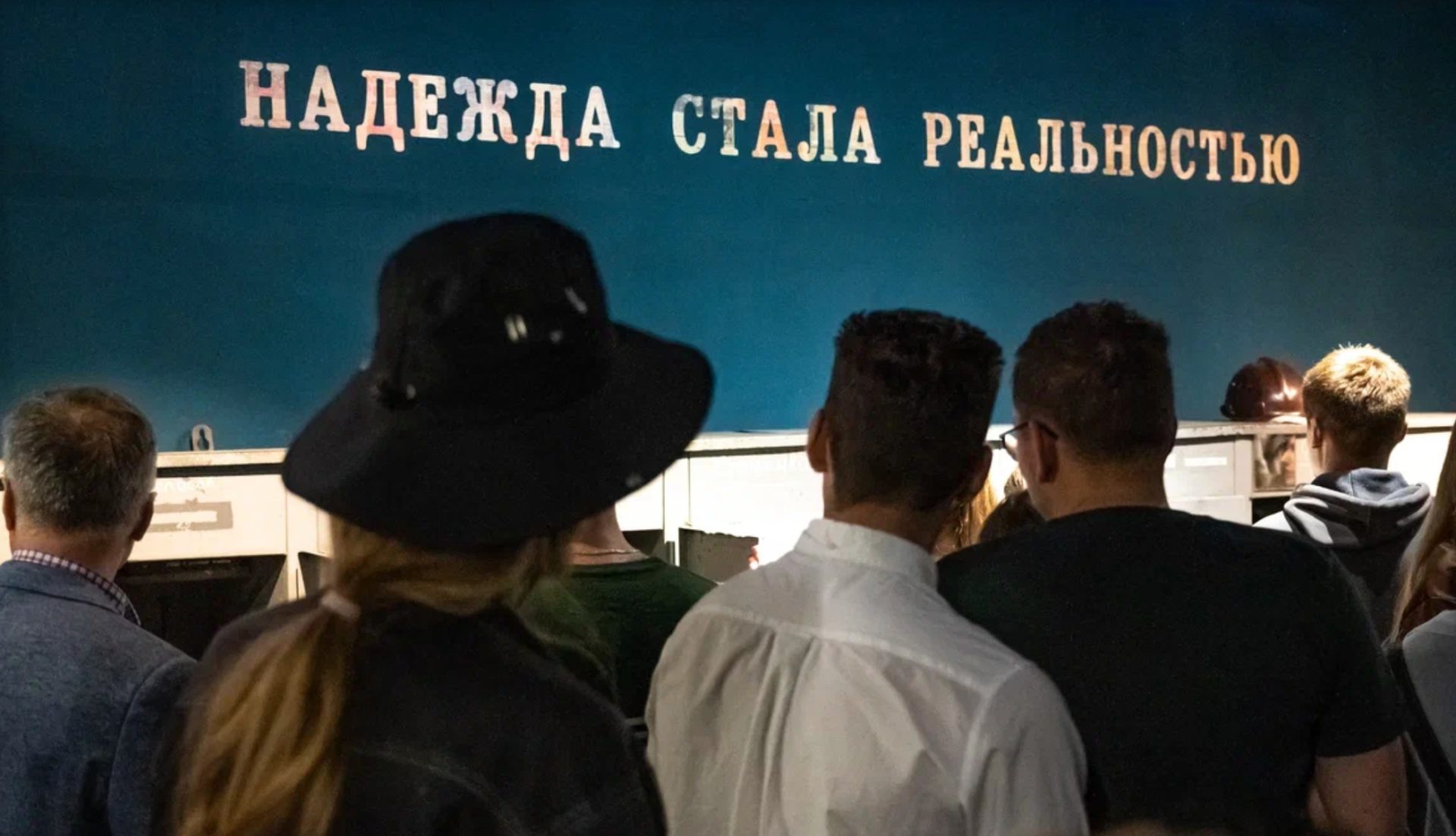

Основной проект XVI юбилейной биеннале звучит как «Принцип Надежды», Музейный центр «Площадь мира» провозглашен музеем надежды, а 2025 – годом надежды. Это своего рода кульминация всех прошлых поисков?

Сергей Ковалевский: Двигательной пружиной этого проекта биеннале, является движение искусства, параллельное движению музеев, какое-то новое качество, назовем так, как бы сверх-искусство и сверх-музей. Поэтому в моем кураторском манифесте я, нахально конечно, но воспроизводил утопические призывы Николая Федорова и его последователя художника-авангардиста Василия Чекрыгина, о том, что спасет нас всех только «воскрешающий» музей.

Наверное, нет примеров нашего сегодняшнего формата – когда в одном пространстве собираются сорок художников и носителей «музейной правды» чтобы решать общую концептуальную задачу «предприятия НАДЕЖДЫ».

Проект XVI Красноярской музейной биеннале трактуется как эксперимент по размыканию границ и высвобождению смысловой энергии вещей, историй и мест – в перспективе «верности событиям» предвидений, порывов и прорывов ХХ века. «Принцип надежды», пронизывающий утопические стремления творческих гениев модернизма, выносится нами как содержательный ориентир стратегической рефлексии и проектирования.

Главный призыв, который я воспринял и передал участникам проекта в том, что «Истинное дело всех искусств строить небо».

В нынешнем проекте участвуют 18 музеев, которые с кураторами и художниками готовили инсталляции, но среди них нет художественных музеев и тем более музеев современного искусства, какие идеи помогли разработать коллективную экспозицию?

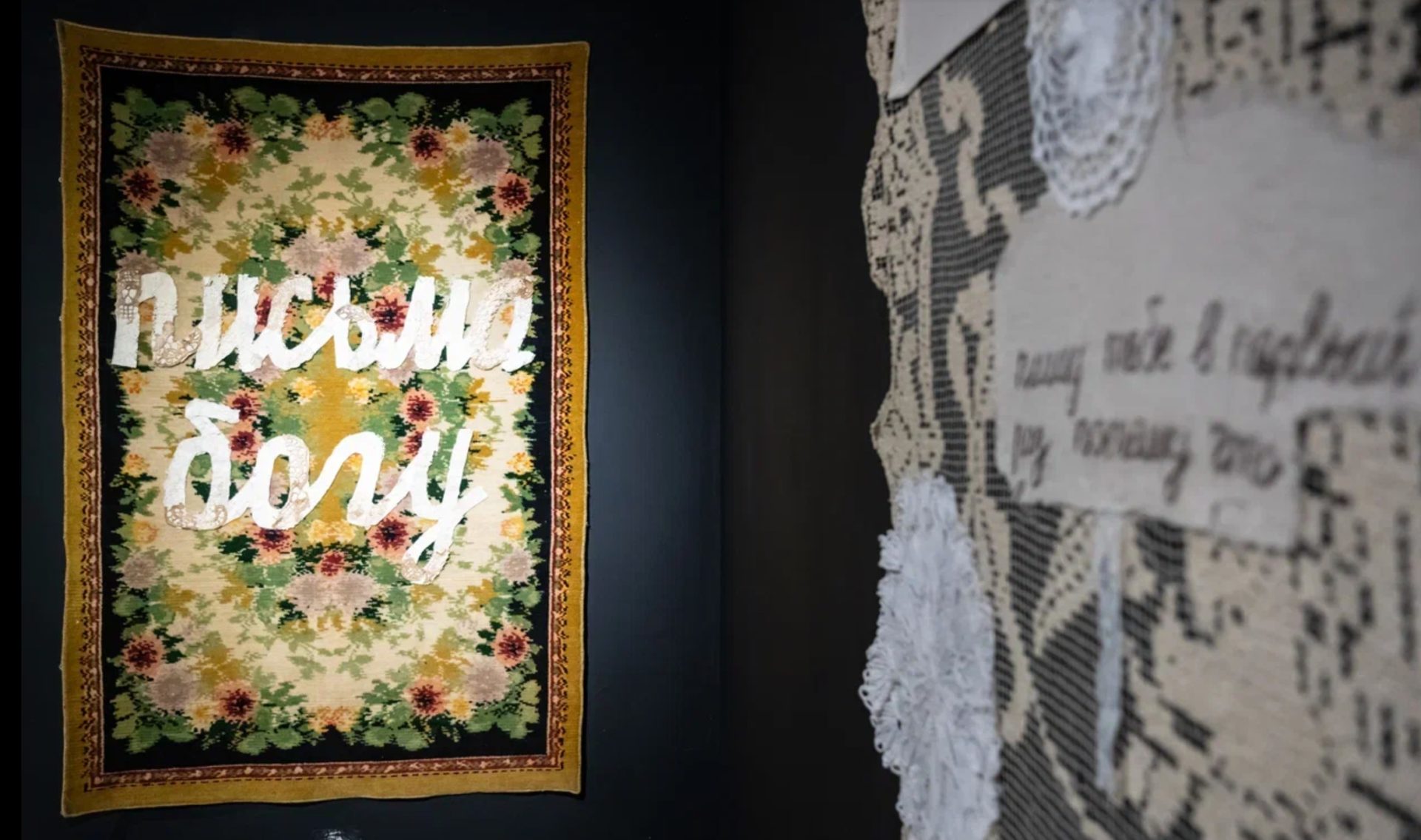

Сергей Ковалевский: Драйвером Основного проекта биеннале стала Лаборатория, направленная на проектно-исследовательскую разработку коллективной экспозиции, базирующейся на соучастии 18 музеев и 21 художника. Косвенно речь идет о подсвечивании более фундаментальных «предельных», «утопических» оснований той и другой деятельности: искусства и музейного показа-рассказа.

По большому счету стоит вопрос, а кто смелее из двух членов этой пары, музей или художник?

Последние 50 или даже все сто лет, художник точно. Вы помните, Бадью утверждал, что ХХ век это был век поэтов, а не философов? И искусство в течение ХХ века было мощной способностью, возможностью. Великие поэты, пророки, как Мандельштам, облекали иные миры в слова, и это становилось реальностью. Искусство в себе порождает революционные порывы, другие институты гуманитаристики к ней подключаются. Кто в будущем будет производить реальность? Что такое реальность? Я оставлю эти вопросы открытыми…

Но мы должны давать шанс и музею, что если музей «воскрешающий», то он мощнее парадигмы современности в искусстве, как она сегодня существует, социальной функции и прочее. Если музей докажет свою сверхмощь, то искусство должно идти «в услужение» этому огромному проекту, большому проекту, стратегическому. Искусство немножко нуждается в этом, по моему скромному мнению, кажется, оно сейчас ищет эти большие вопросы, большие движения. Если музей это дает – супер, делаем музейные биеннале. Музей — это шанс искусства стать внутренне самим собой. Я в этом смысле музейность биеннале вижу. Не только с помощью искусства развивать музей, а искусство развивать с помощью музея.

Какова специфика профессиональных задач в работе комиссара биеннале?

Сергей Ковалевский:

Комиссару биеннале нужно собирать и удерживать такой баланс «кусков дымящейся совести», который образует «горизонтальные связи»

Ну а в «вертикальном» измерении необходимо в каждом из проектов проявлять и лелеять потенции «сверх-искусства»… А еще существенная особенность Красноярской музейной биеннале – взаимодействие с лабиринто-образным пространством внутренней и внешней «Площади мира». Это — уникальная топологически разнообразная платформа с развитой инфраструктурой параллельной постоянной экспозиции, которая вносит свой голос и оптику в сообщительный проект. И этой наполовину-субъектной топологической машиной куратору биеннале необходимо уметь управлять.

Вместе с тем, в Красноярской биеннале еще около шести разного масштаба параллельных Основному проектов, где он выступает как традиционный музей?

Сергей Ковалевский: В двух крупных специальных выставках биеннале мы уже работаем монографически: представляем художников – мастеров «практической онтологии». Это — живописец Михаил Рогинский и фотограф Александр Слюсарев.

На входе в спецпроект биеннале «Страна Происхождения» установлена картина «Bien que le sens de la vie…» 1985 года. Было логично начинать крупную экспозицию большого художника Михаила Рогинского именно с этой работы, поскольку на ней, как на плакате, прописана фраза: «Хотя смысл жизни и ускользает о нас, мы остаемся оптимистами».

Сан Саныч Слюсарев — как называли этого усатого добряка все свои -, должно быть, был первым советским фотографом, который научил вещи говорить. Он выплеснул на фотобумагу отстраненный реализм Эдварда Хоппера, изящно замешав его с сюрреалистическим дадаизмом Марселя Дюшана. Читать далее кураторский текст Марии Москвичевой.

Помимо того, что эти большие экспозиции впервые в российских регионах представляют феноменальные художественные миры, значимо и то, что авторы представляют время конца советской эпохи, которой наследует и наш «музей идей», открытый в 1987 году.

Фото: предоставлены Музейным центром «Площадь Мира»