Произведение искусства является ведущей эстетической ценностью. С одной стороны, оно берет свое начало в эстетике природных объектов (например, пейзажа), самого человека, материальных и духовных объектов, им созданных. С другой стороны, произведение искусства создано человеком для человека и уже само по себе воздействует на него как эстетический объект. Собственно, на нас действует скорее художественный образ, заключенный в произведении искусства и являющийся одновременно специфическим отражением жизни и самовыражением творца.

Существует несколько способов изображения художником своего опыта: материально-импрессивный, интеллектуально-конструктивный и духовно-экспрессивный. То есть, художественный образ запечатлен так, как мы его натурально видим, либо со строгим соблюдением геометрических пропорций, либо со стороны интуитивно-субъективного видения творца. Пещерные росписи с их условно-орнаментальными формами изображения можно считать первым духовно-экспрессивным методом познания мира. Греческая классика взывает к Красоте, требуя физического совершенства, которое они видели в геометрической гармонии и золотой пропорции формы, тела. Искусство того времени сближалось скорее с умением, мастерством и ремеслом. Гегель в своих лекциях по эстетике акцентирует связь искусства и красоты с деятельностью и трудом человека и провозглашает Красоту – чувственной формой идеи. Каждая эпоха имеет свою специфику художественного творчества и порождает свой тип художника и его мировосприятия. Общей тенденцией развития европейской культуры в использовании художественного метода можно считать тот факт, что общее движение одной эпохи резко меняло направление художественного поиска в последующей эпохе на противоположное.

Таков был переход из Средневековья в эпоху Возрождения, Классицизму и Просвещению противостоят Сентиментализм и Романтизм, характерную для последних чувственность следом сметает Реализм и Натурализм. К концу 19 века художники стали отказываться от идеалов академизма и расширили тематический диапазон искусства. Начиная с творчества импрессионистов, особенно ценным становится принцип индивидуального видения в искусстве.

Растет интерес к творчеству художников-самоучек, представителей наивного искусства (Анри Руссо, Нико Пиросмани).

Пиросмани. Среди камней. 1906 г.

Анри Руссо. Игроки в футбол. 1908 г.

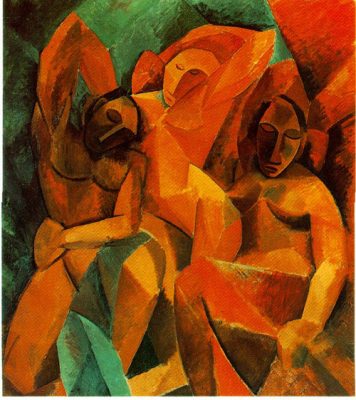

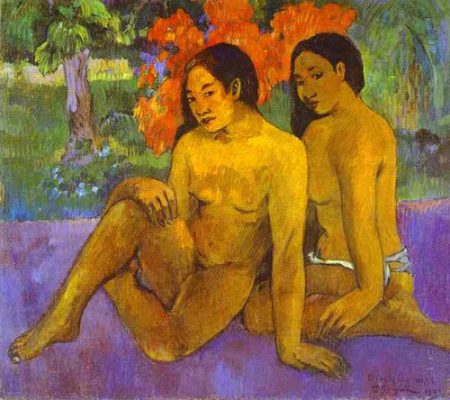

Вслед за ними примитивисты начинают сознательно использовать формальную простоту изображения и возвращаются к духовно-экспрессивному методу традиционного творчества этносов, надеясь таким образом «омолодить» западную культуру (Поль Гоген, Пабло Пикассо).

Пикассо. Три женщины 1908 г.

Гоген. И золото их тел.

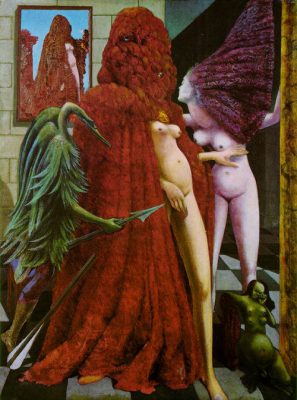

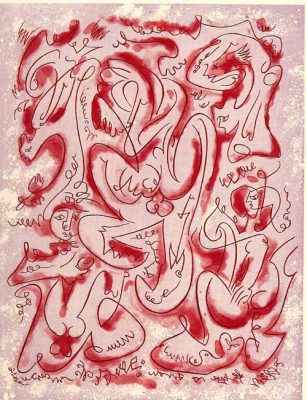

Идею бессознательного творческого начала продолжили сюрреалисты, полностью отказавшись от рационального опыта (Макс Эрнст, Фрэнсис Пикабиа, Андре Масон).

Макс Эрнст. Невеста. 1940 г.

Андре Мэссон. 1944 г.

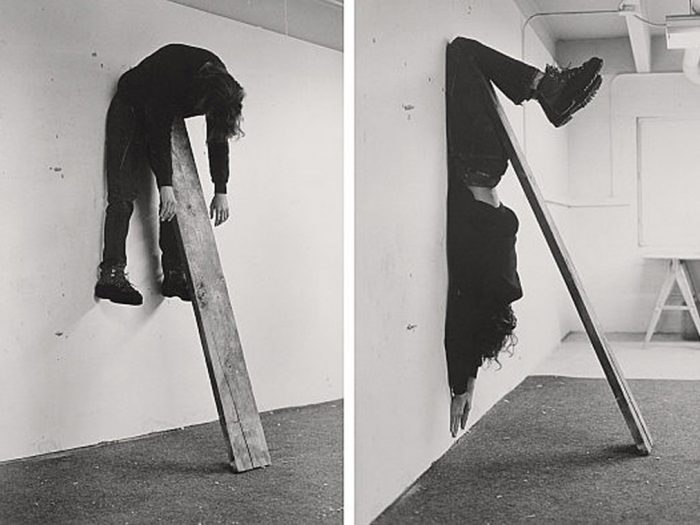

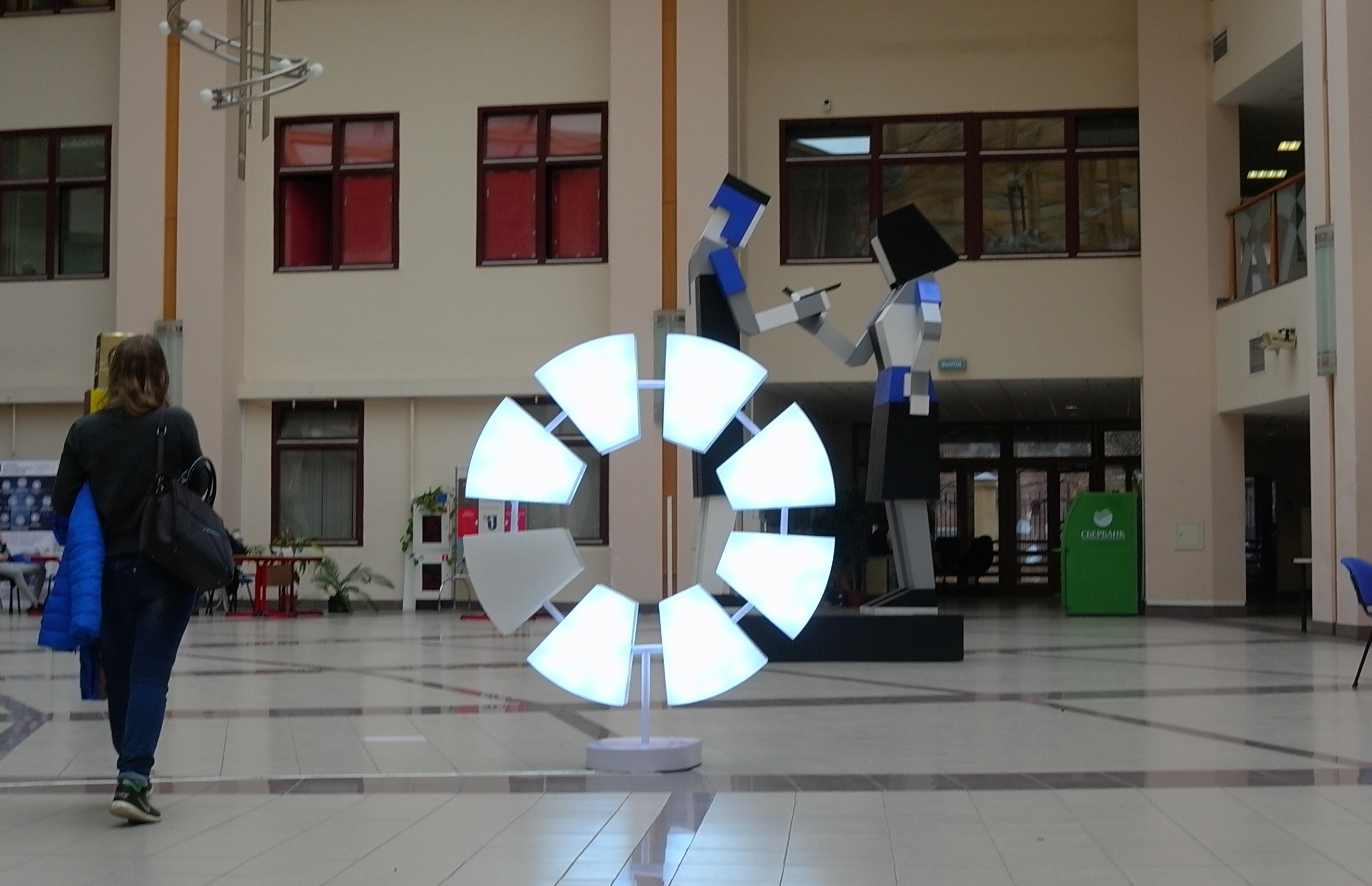

Начиная с эпохи модернизма процветает экспериментальное искусство, а художник получает полную свободу творчества. Первая половина 20 века – это сплошные эксперименты с цветом, формой и абстрактными образами с акцентом на персональном видении художника. Эти эксперименты привели к ощущению полного хаоса в эпоху постимпрессионизма – произведение искусства теперь не просто отражает реальность, а творит другую. Например, в центре произведения концептуалистов лежит понятие идеи, которая теперь становится важнее ее материального воплощения. Сол Левит.

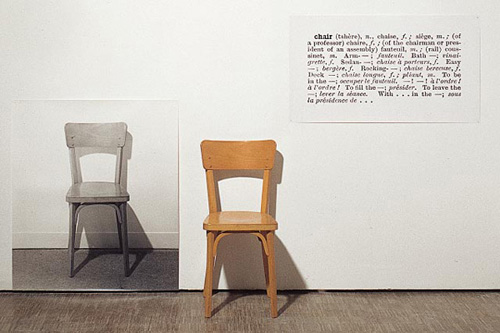

Художники второй половины 20 века активно воплощают в жизнь идею Марселя Дюшана о реди-мейдах (ready made). Джозеф Кошут. Сол Левит.

Современное искусство обращается не к эмоциональному восприятию, а к интеллектуальному осмыслению увиденного. В творческий процесс вовлекается зритель.

Гегель считал самым важным качеством искусства — его непосредственную понятность. Искусство должно существовать не для знатоков, а для публики. Возможно, современное искусство стало более демократичным по отношению к зрителю, который не обязательно разбирается в особенностях мазка и восхищается композиционным решением. Но стало ли оно в своём упрощении более понятным? Если, по словам Дюшана, «любой самый простой предмет может быть вычленен из функциональности потребления и введен в функциональность как предмет искусства» — то не случится ли так, что само произведение искусства потеряет свою функциональность как такового и превратиться в простой предмет? Что отличает стул Кошута от обычного стула? Наличие таблички с именем автора и интеллектуальное осмысление зрителя.

Текст: Полина Долганова