3 февраля в рамках открытия персональной выставки Апанди Магомедова, одного из ведущих современных дагестанских художников, народного художника Республики Дагестан в галерее JART прошел круглый стол, посвященный постколониальным практикам в современном искусстве.

Спикеры:

- Леонид Бажанов, искусствовед, куратор, специалист по современному искусству второй половины ХХ — начала XXI века, член-корреспондент РАХ

- Ирина Горлова, искусствовед, куратор выставочных проектов, руководитель отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи

- Зарема Дадаева, куратор, галерист, издатель, один из основателей “Первой галереи”, основатель и экс-директор Музея Махачкалы

- Магомед Кажлаев, дагестанский художник

- Апанди Магомедов, дагестанский художник, народный художник Республики Дагестан

- Рустам Сулейманов, президент Фонда Марджани

- Светлана Хромченко, Заслуженный деятель искусств РФ, старший научный сотрудник Государственного музея Востока

- Дарья Воробьева, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания, доцент Высшей школы экономики, доцент РГХПУ им.Строганова

Леонид Бажанов:

Современное искусство мне, как и нашим спикерам, не чуждо. Очень его люблю. И многие-многие годы пытаюсь в нем разобраться, и не очень все сходится. Концы с концами не соединяются. Именно поэтому мне показалось интересным позвать таких людей на круглый стол и поговорить о проблемах, связанных с творчеством Апанди.

Проблема новая. Казалось бы, при первом взгляде, это совершенно рафинированное современное искусство, связанное с различными течениями искусства второй половины XX века. С другой стороны, это искусство, которое состоит в полемике с новейшими течениями и отстаивает достижения XX века, традиции современного искусства. Сегодня разговор о традициях очень тяжелый – все клянутся в верности традиции, но под ней понимают совершенно разные явления.

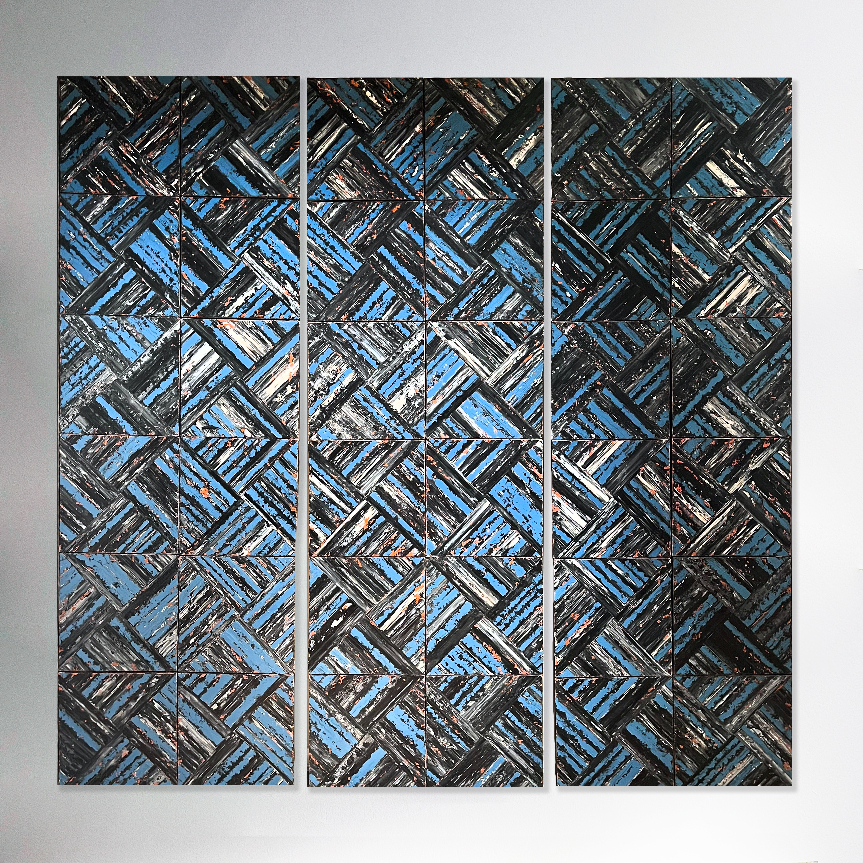

Холст, масло, 120 х 75 см, 2003

Сегодня, в век новых технологий, мир безумен, мир радикально амбициозен. И в этом мире творчество Апанди представляется таким парадоксальным, героическим оплотом старой, укорененной визуальности и тактильности.

И тут я отмечаю и другие проблемы – расширения границ визуальности, когда визуальность является не только базовым и центральным инструментом, способом выражать себя и воспринимать мир. Происходит восприятие мира при помощи другого инструментария: слуха, тактильности, тела, обоняния. Там, где визуальное искусство теряет свои границы, вкусовое восприятие оказывается не менее актуальным.

Вид экспозиции.

Проблем вокруг бедного и героического Апанди очень много. И потом, в конце, мы еще затронем теории осмысления, теории интерпретации современного искусства. Потому что мы постоянно разрабатываем быстро устаревающие, но новые теории постижения современного искусства, в том числе теорию постколониальных практик или деколонизации. И это тоже имеет непосредственное отношение к Апанди. Перед тем, как перейти к этим вопросам, очень хотелось бы услышать от тебя, Апанди, твою историю.

Апанди Магомедов: Сразу после армии я поступил в Московский текстильный институт им. Косыгина. Могу сказать, что мне очень повезло с педагогами. В это время в институте преподавали такие люди, как Кулаков, Чистяков, Дубинчик, Домогацкий, Козлов… Конечно, это очень вдохновляло. Это было время на стыке, когда “золотой” состав уже потихоньку уходил. Был единый организм “педагог – студент”. И тогда я понял, что такое настоящий педагог.

Леонид Бажанов: Но Белютина ты не застал? — это педагог.

Апанди Магомедов: Нет. Домогацкий у нас буквально год преподавал, но потом ушел – он уже был в пенсионном возрасте. Тогда, конечно, хотелось всем заниматься. Но были разделения: станковая, монументальная живопись, декоративно-прикладное искусство. И мне казалось, что за рамки конкретного направления выходить нельзя. Но впоследствии оказалось, что я соединил все. А начинал я с росписи ткани и гобеленов.

Леонид Бажанов: Это уже не в рамках института?

Апанди Магомедов: Да-да, сам. Многое из того, что я получил в институте, надо было забыть (смеется). Художник учится до конца жизни. Что-то новое для себя открываешь постоянно. И это такая радость. Наверное, это у каждого так. Почему забыть? Потому что иначе я бы не увидел, как можно развиваться дальше. Например, на данном этапе мне опять хочется возвратиться к гобелену, сделать какую-то серию композиций. Да, знания важны, как важны и традиции – то, что нас окружает, но все равно в большей степени ты обращаешься к своей интуиции.

На самом деле мое профессиональное образование началось с коврового отделения Дагестанского художественного училища имени М. А. Джемала. Отсюда столько декоративности в моих работах. Мне вообще все время хочется ткать (смеется).

Леонид Бажанов: То, что сейчас рассказывал Апанди, помогает чуть-чуть сориентироваться. Никакого отношения к тому, что мы видим в этой экспозиции, те художники, которых ты перечислил, не имеют. Понятно, что уважение студента, ученика остается – это очень ценно и благородно. Но, наверное, не так многому тебя научили. А другой школы нет. И Белютина ты не застал. А он все-таки пытался приучить текстильщиков к азам абстрактного искусства, сам культивируя это в своей практике.

Никого вокруг практически, кроме Магомеда, нет. Хотя есть замечательные художники, например, Эдик Путерброт или Ибрагимхалил Супьянов. Но фактически Апанди – одиночка. Их двое: Апанди и Магомед. Оба присутствуют здесь. Откуда это берется? Ковры, ткачество, народное искусство – это понятно, это бросается в глаза. И все равно система образования в России не предусматривала культивацию собственно современного искусства. Этого не было ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в Махачкале. Зарема, вы знаете, что происходит там, в регионе, какова сцена и каково место этих одиночек у вас?

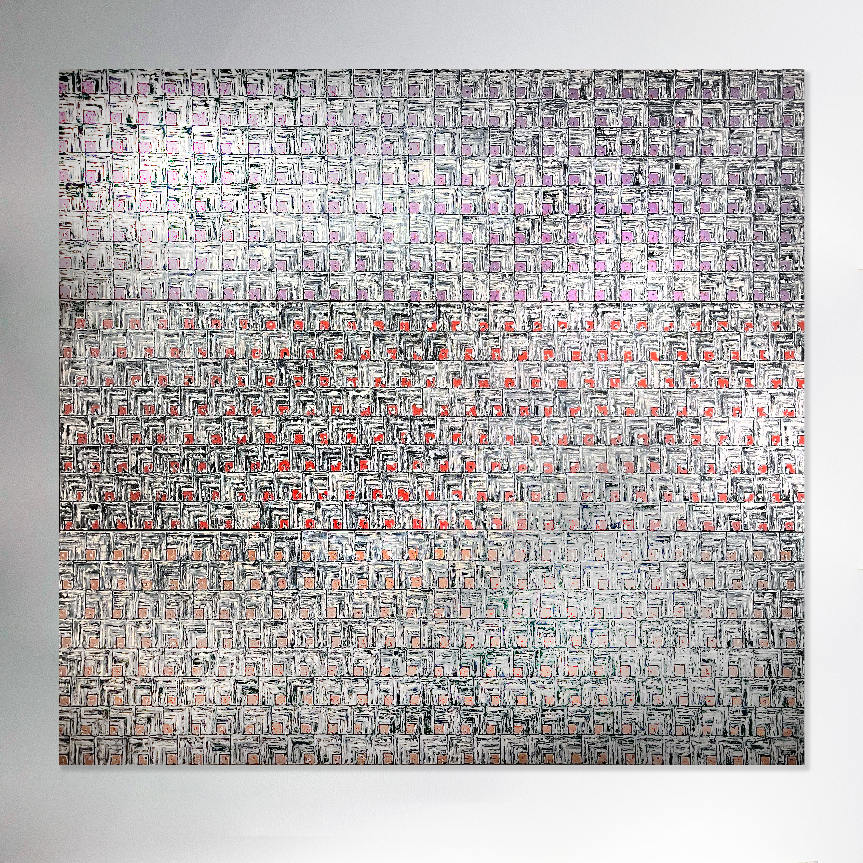

Холст, масло, 192 х 192 см, 2003

Зарема Дадаева: В моей иерархии они – на самой высоте, для меня они – полубоги. Конечно, я хочу сказать, что они герои, потому что путь художника в Махачкале, в Дагестане – очень сложный. И тем не менее художники, не изменяя себе, пришли к такому уникальному стилю, где считывается и народное искусство, и одновременно оно вписывается в современный контекст. Например, мы привозили работы Апанди на ярмарку “Арт Москва” – всегда был большой интерес.

Как это все воспринимается в Махачкале? Конечно, всегда есть круг специалистов и художников, который высоко это ценит, но в целом нашим художникам приходится всегда испытывать сопротивление. В том смысле, что “традиционное-традиционное” там достаточно сильно представлено. Тем не менее на сегодняшний день и Апанди Магомедов, и Магомед Кажлаев, и Ибрагим Супьянов – это культовые художники, это имена, с которыми не считаться нельзя. Хотя, может быть, по поводу проекта “Вне времени. Посвящание кизяку” есть очень разные мнения, впечатления, высказывания. Но дома – это уже художники на пьедестале.

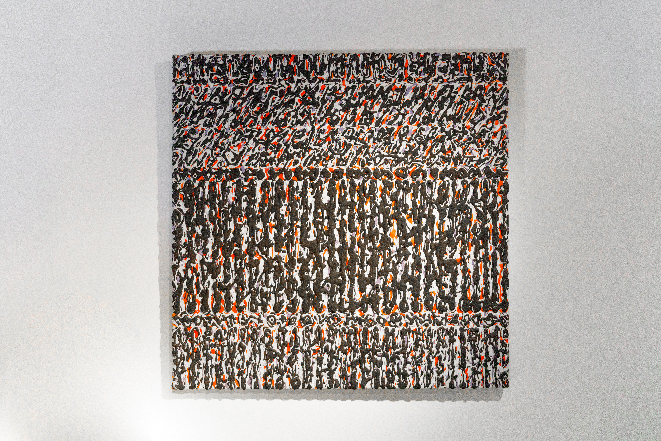

Смешанная техника, 40 х 40 см, 2004

Про “Кизяки”. Так переосмыслить природное топливо… (прим. Кизя́к — высушенный или переработанный навоз, используемый в качестве топлива). Мы сами работали с этим материалом. Однажды, когда мы выходили с горскими ребятами, я рассказала эту историю. Краснощекие ребята начинают улыбаться, говорят что-то друг другу. И я у них спрашиваю: “А что такое кизяк? Это тепло. А тепло – это жизнь в горах. А вот теперь представьте: если бы не эти кизяки, не быть вам горцами. А вы все такие гордые”. Через это переосмысление, внутреннюю культуру, народный дух и такое трепетное отношение к природному материалу – через этот один проект длиной в двадцать лет художник исследует феномен кизяка. И каждый раз это про разное. Огромная благодарность, что именно на этом примере можно говорить о традиционности, традиции.

Потому традиция не в том, чтобы бесконечно повторять одни и те же орнаменты, как в прикладном искусстве, а в том, чтобы идти дальше и переносить все на новый язык, понятный сегодня, на тот, который поможет сегодняшнему зрителю лучше понять культуру народа, к которой художник принадлежит.

Холст, масло, 64 х 156 см, 1992

Леонид Бажанов: Я думаю, что кизяки – это не только про тепло, это еще ведь кладка дагестанской архитектуры. Рустам, вы очень много помогали художникам Дагестана, вы знаете весь контекст. Как вписываются эти одиночки, хотя и культовые, в ваши планы?

Рустам Сулейманов: Надо, конечно, прояснить контекст. Когда в Москве произносят слово “художник” и рассматривают художественные процессы – это всегда окутано флером романтизма. Художника любят девушки, журналисты, соседи, им гордятся друзья. В Дагестане совсем другая история.

Один из первых советских дагестанских художников Джемал Муэддин-Араби писал, с каким неодобрением восприняла вся его семья тот факт, что он избрал этот путь. Да что там Джемаль – это были тридцатые годы. Ибрагим Супьянов, когда объявил своим родственникам в 19 лет, что он избрал путь художника, то выслушал многое от бабушки. Но, когда она увидела картину “Аль — Бурак” , то благословила его.

Смешанная техника, 80 х 80 см, 2011

Дагестанский художник – это фигура, выросшая в сопротивлении с материалом. Тут и вспомнишь, кто такой художник. В русском языке есть филологическая спекуляция, что слово “художник” происходит от слова “худо”. На самом деле есть теория, что “художник” происходит от тюрко-персидского “худо”, то есть “Бог”, “Всевышний”. Это человек, который обладает даром Всевышнего. Действительно, художники отличаются от других людей. И с одной стороны, они одиночки, с другой – не единицы.

Апанди рано набрал свою первую космическую скорость и оторвался от Дагестана, но при этом Дагестан его не отпускает. Помимо преподавателей в Текстильном или где-либо еще, у него есть и другие учителя. Это родная природа. Дагестан, как известно, переводится как “Страна гор”. Горы – это строгие учителя. Они красивы – ничто так не красиво, как горы в любое время года. Горы – это близость к небу. Дагестан к тому же находится на стыке моря и степи. Помимо природы, это и множество народов, которые там обитают – со своими языками, семантикой, традициями, укладами. И народное искусство – оно глубокое, непростое, оно несет в себе свой месседж, который художники тоже считывают. Народное искусство полно семантических образов, которые не просто декоративны. Это свой, сложный, но считываемый язык, который программирует и сам предмет, и того, кто им пользуется, и того, кто на него смотрит, на защиту от злых сил, на продолжение рода и так далее. У каждого человека, который вырос в такой среде, довольно много точек внутреннего роста. Каждый по-своему реализуется.

Первый дагестанский художник – это, конечно, Евгений Лансере. А все остальные – его ученики. Но этим ребятам это уже показалось скучным. Как раз здесь можно начать говорить о деколонизации. Есть один момент, связанный с осторожным отношением, сложившемся в исламском обществе к изображением. Есть стереотип, что в исламе запрещены изображения живых существ. Это совсем не так. Да, есть свой регламент – его надо понимать и знать, но не надо произносить слова о запрете. Тем не менее поскольку общество развивается своими какими-то замысловатыми путями, существует осторожное отношение к этому.

Холст, масло, 113 х 80 см, 2005

И Апанди далек от этой опасности, потому что он смотрит глубже, в основу. Его парадокс в том, что он выглядит как гиперсовременный художник, при этом размышляя об архаичности. И если мы из античной философии препарируем размышления, что весь мир – это атомы и пустота … Современное искусство, скорее, говорит, что мы пустота и атомы. Художники считают, что мы и то, и другое – гармонизированные. Апанди видит эту гармонию. Как известно, из одних атомов можно получить самые разные материалы: из атомов углерода мы можем получить либо шлак, либо бриллиант. Вот здесь мы видим нечто среднее. Мы видим драгоценности, а кто-то может увидеть основу кизяка.

В этом диапазоне живут многие художники. Но их задача сложнее – они еще преодолевают инерцию и непонимание со стороны среды. Тем не менее каждый из них – фигура состоявшаяся. Собственно, для чего искусство и нужно? Не для любования, а для размышления и познавания.

Леонид Бажанов: Мы говорили о традиционном, народном искусстве. Но очевидно что здесь, в галерее JART, в московском контексте, эти работы вписаны в европоцентристское искусство. Это и геометрическая абстракция, и 3D-живопись, и живопись фигурного холста… Во всем мире профессиональной критики есть определенные термины, описывающие эти развитые направления в изобразительном искусстве. Здесь я хотел бы спросить Магомеда. Скажи, касалось ли вас это мировое искусство? Смотрели ли вы эти каталоги, журналы? Или это пришло, совпало уже потом?

Магомед Кажлаев: Да, это совпало. Вот пример совпадения. В какие-то годы мы были в Шеки (Азербайджан) на симпозиуме. Я, как кондовый живописец, привез краски, банки. Что делает Апанди? Взял с собой отцовский старый нож. И начал из ничего, из ниоткуда ловить тени, течения реки. Какие тут учителя. Он сам как часть природы. Когда он старается быть как мы – промах. Потому что вроде он живет в нашем срезе, но сам как тот кузнечик – с ветки на ветку. И у него внутри есть это чудо, свое. А когда он начинает с нами разговаривать на одном языке, то получается уже перевод. Хорошую поэзию невозможно перевести.

Сегодня я бы назвал это робкой генетической памятью.

Все люди, которые участвуют сегодня в круглом столе, спаяны – часть большого сопротивляющегося глубинного явления. Рустам Сулейманов… Мы его и не знали. Такие выставки, такие коллекции у него… Нас воодушевляют такие люди. А в Махачкале Зарема…

Леонид Бажанов: Мы говорили об условиях, в которых живет и работает Апанди, учителях, о сопряжении с мировым художественным контекстом. Вроде бы все очень хорошо и ясно, что традиции сохраняются, вписываются в мировой художественный контекст. Есть поддержка Фонда Марджани, поддержка музеев и галерей. Пользуясь тем, что здесь присутствуют представители музеев, мне хотелось бы услышать, все ли действительно так хорошо и действительно ли творчество Апанди вписывается в музейный контекст. Где выставка в Третьяковской галерее?

Холст, масло, 49 х 160 см, 2003

Ирина Горлова: Я прошу прощения, что я очень плохо знаю все дагестанские традиции и правила. Пока шел разговор, я сидела и думала о том, почему Магомеда и Апанди объединяют в пару, а Аладдина Гарунова как-то отсекают. И я поняла, что в этом есть очень большая правда. Как Апанди сказал, что ему все время хочется ткать. Когда смотрю на его работы, то вижу не ткачество, но плетение. Такое символическое плетение. Они оба отражают ту культуру, которая вплетается и обретает новые и новые формы. Аладдин же с этой культурой обращается по-другому – он ее как бы препарирует и заново собирает. Резко.

А вас это объединяет. Не знаю, видели ли вы картины Магомеда – они потрясающие, ты не понимаешь, почему они так заставляют тебя влюбляться. Скромные и тихие, и при этом прекрасные. Однажды мы во Владикавказе делали выставку, которую как бы доделывали с Алиной Федорович за Виталия Пацюкова, и выбрали огромное количество работ Магомеда. Потому что у него нужно выстраивать серию, да и каждая работа – это такая драгоценность. Она такая вроде тихая, монохромная, но одновременно ты понимаешь, почему у него есть такие поклонники и строгие критики, как Анна Толстова, которая обожает его искусство.

Я сижу и наслаждаюсь этой экспозицией Апанди. Работы такие разные. Ты видишь: льющаяся река, структурированные горы, кладка стены, этот орнамент. Хотя это искусство не совсем европейское. Ты все равно чувствуешь нечто иное в нем. Такому искусству надо в MoMA, Guggenheim. И, конечно, в Третьяковской галерее мы тоже об этом мечтаем. Эти работы выдержат большое пространство, большую стену.

Холст, акрил, пва, осетинский песок, 200 х 60 см, 2011

Но вообще я хотела о другом поговорить. В этом каталоге есть очень большая и солидная статья Виталия Пацюкова об Апанди. И в ней вы ни разу не встретите упоминания Дагестана. Это очень интересно. Он говорит о мире, вселенной, о собирании образа, про то, о чем Рустам Сулейманов говорил, про слово “худо”. Он говорит об этом художнике, как о неком Демиурге, который пытается сделать мир другим. Он говорит о традиции как о мировой традиции, традиции культуры, которая тянется через века и вплетается в эти замечательные работы. В каталоге, помимо знаковых работ, например картин-рельефов, вы увидите те произведения, которые дают разгадку творчества художника. Об этом как раз рассказывал Магомед – про палочки. Там есть фотографии видеоработ Апанди – они называются “Игра”. И что мы видим? Мы видим эти камни, которые висят над водой, связанные веревками. Они встраиваются в такие же структуры, как вы видите на стенах. И они оказываются в этих горных реках, среди этих гор. И они как будто опять организуют это мироздание.

Пока я сюда бежала, я думала о том, что мне напоминает это – даже не плетение, ткань, а традиция взаимодействия с природой – то, конечно, таких великих ленд-артистов, как Роберт Смитсон и Ричард Лонг. Тех самых людей, которые выстраивали эти лабиринты из камней. Я думаю, что из этого можно вывести другую генеалогию этого искусства. Пора уже в мировую культуру вписывать.

Леонид Бажанов: Необходимо объединять наши усилия. Светлана, у вас уже были выставки дагестанских художников. Вы храните и дагестанское народное искусство, и современное искусство. Для вас это близко?

Светлана Хромченко: Да, действительно. Мы, как можем, отслеживаем то, что происходит в Дагестане. Но, к сожалению, не все, кто занимается Дагестаном, там бывали. Вот такой парадокс.

По-моему, в середине 80-ых Магомед Кажлаев пришел к нам в музей и организовал замечательную выставку “Кавказский дневник, “Зикр”. Тогда мы впервые почувствовали, что в Дагестане созревает какое-то очень интересное явление. Если мы подумаем о том, что на Кавказе во второй половине XX века было интересного, то, наверняка, все вспомнят грузинских шестидесятников, грузинскую графику семидесятых, апшеронскую школу в Азербайджане. Это явления, которые связаны с присутствующими здесь художниками.

Надо художникам придумать названия этому явлению, этой школе, и смело идти вперед. Про Апанди… Он занимается ковром. А ковер – это что такое? Это некое структурирование, создание некоего космоса. Этот космос несет в себе разную функцию: и оберега реального физического, и оберега метафорического.Он постоянно в своих работах эту функцию своими руками реализовывает, структурируя и создавая свой космос, свое мироздание. В этом, наверное, существует какая-то традиция. Традиция, которая уже внутри.

Леонид Бажанов: Даша, вы проводили выставки в институте и специализируетесь на востоке. А здесь востока много – без этого не объяснить это искусство. Несмотря на то, что я все время призываю вписать это в западноевропейский контекст, востока здесь все равно больше.

Дарья Воробьева: Я долгое время работала куратором в Московском музее современного искусства – именно там началось мое знакомство с работами Апанди (они находятся в фондах). И поскольку я параллельно писала диссертацию по восточному искусству в Институте искусствознания в Секторе искусства стран Азии и Африки, я, конечно, вот такие “восточные” работы всегда для себя выделяла и восточность в них вижу как-то естественно.

В 2015 году возникла первая конференция “Современное искусство Востока”. Это международная конференция, которая проходит каждые два года и организована совместно Московским музеем современного искусства, Музеем Востока, Институтом искусствознания, Высшей школой экономики и Университетом имени С.Г. Строганова. Мы пытаемся нащупать, как же так получается, что эти работы, с одной стороны, вписаны в мировой художественный процесс, в глобальное искусство, а, с другой стороны, они очень “другие”, говорят на собственном языке.

Смешанная техника, 105 х 70 см, 2002

Кстати, еще очень интересно, как мы произносим “вот это искусство Востока” – это тоже дискуссионная тема. Но все-таки процессы, которые происходят в современном искусстве на территории глобального Востока, имеют схожие этапы. Только датировка этих этапов может быть разной. Если мы возьмем постсоветское пространство или классическое постколониальное искусство Азии, процессы будут схожие, только могут отличаться в датах. И сейчас художники приходят к очень схожим мотивам. Говорили про кизяки. Известный индийский художник Субодх Гупта тоже работает с коровьими лепешками – с теми же самыми кизяками, и в бронзовом варианте тоже.

В 2019 году у нас была замечательная конференция, когда мы попытались ввести понятие “культурная память” из концепции культурной памяти Яна и Алейды Ассман. В принципе очень хорошо на эту концепцию накладываются те процессы, которые происходят в современном искусстве Восточного региона.

Прошел процесс размывания границ, и теперь идет нащупывание собственной идентичности: каждый художник ищет в своем багаже, культурном и личном, что-то индивидуальное, уникальное. И здесь мы видим почвенность, культурную память, которая воплощена в искусстве, которая действительно может быть экспонирована где угодно и может иметь свое лицо.

Лично мне не очень нравится постколониальное по отношению к постсоветскому пространству. Это совсем иное, поскольку советский этап все-таки про унификацию, а колониализм про экзотизацию. И перешагнув эти рубежи, художники, наоборот, стараются найти собственное лицо. Этот процесс сейчас на пике. Он очень интересен.

Фото: Мария Мизина